HORIZONTE

La ubicación eran dos ojos de otoño. Sentado sobre una piedra, frente a los árboles gemelos que lo vigilaban como centinelas nocturnos. Sus pies tocaban ligeramente una lata de sardina vacía y una jícara de guaje tirada por descuido. El pelo ralo caía enmarañado por toda la coronilla, algunas canas destellaban el aguazal, su boca era una línea apenas marcada. La mirada perdida, saltando las demarcaciones imaginarias que suponían las agruras. Estaba seguro de lo que había visto. Los fogones en torno a los cuales la gente comía y reía, algunas sombras danzando en la circunferencia y las plantas machacadas por los pasos.

La fogata se había extinguido hacía tiempo, el humo y las cenizas eran vestigios de la vida pasada. La única solución lógica se encontraba al borde del cañaveral, allá donde sus ojos no alcanzaban el horizonte, por el entramado que formaban los animales feroces, los precipicios, los ríos y el canto de las montañas impenetrables, el camino antiguo tragado por el presente removido, un sendero que se insinuaba infranqueable por encima del círculo.

Recorrió de niño aquella ruta que lo conducía a un lugar de gran ajetreo, la ciudad de los caballos, los cuales producían los chasquidos de la lluvia sobre las baldosas. No podía recordar quién lo llevaba de la mano, únicamente el brazo delgado, moreno como la tierra. El tiempo llegaba para disolver el sueño y regresarlo al inicio.

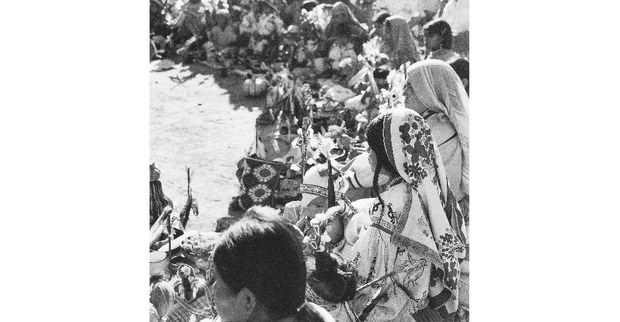

La fiesta perpetua del camino se esbozaba como la promesa del desenlace. Parado, podía verlos; caminando, intentaba recordarlos. Las plantas, ocultas por la noche, permanecían inmóviles, testigos del movimiento. Las teas fulguraban al ritmo de los impulsos de los cuerpos. Las noches bailaban al compás de los bulbosos de barro; los silbidos, las palmadas, el canto, eran libres al igual que los venados. Las lámparas languidecían. En la oscuridad quedó una gavilla solitaria. Abrió los ojos para observar un rastro perdido. Las viandas del rededor se convirtieron en la exigua cena del viajero.

Aguzaba los sentidos, tratando de comprender aquello que había escuchado. Un espacio y un tiempo —un lugar, un horario—, fragmentos incomprensibles, pero cuanto percibía chocaba con su experiencia, con las cuatro regiones tiempo-espacio, sin divisiones. Ahora él se encontraba justo en el corazón, en el centro de los senderos.

El azorado hechizo en el que se hallaba, lo hacía escuchar los pensamientos de los animales. No cabían más dudas, se encontraba en otro espacio, en la zona invisible, donde el pasado, presente y futuro son las quimeras de un dios extraño. El río del tiempo completaba al inconcluso espacio de la tierra.

La arqueología era la vegetación. El antiguo tiempo, lo que quedó debajo, era el manantial escapando del agujero del universo. Ahí se veía de niño, jalado por una persona que le decía: “anda hacia atrás” para apurarlo, mientras la muchedumbre los perseguía. El miedo se apoderó de él: ¿quiénes eran esas personas y por qué amenazaban con aprehenderlo? La angustia creció exponencialmente, el terror de una mano velluda sobre su hombro lo arrastró a la fragmentación del tiempo, al pasado ajeno, a la zona de la visibilidad.

Al otro extremo, él debía cruzar al otro lado. Regresar, nuevamente, al espacio hipotético, al horizonte que era invisible para los hombres barbados. Sólo ahí estaría seguro. Su madre le gritó: “¡anda hacia el principio!” Eso fue todo. Los ojos desfondados, desafíos del espejo del agua, librándose de los fantasmas.

La noche, sin embargo, evitaba la tregua, lo aguijoneaba para caminar. Recorría, una y otra vez, el anillo que habían dejado las personas, seguro de que habían estado ahí, ¿si no quién? A ratos levantaba la cabeza para mirar el brazo de su madre que lo arrastraba entre la multitud. Volteaba sobre su hombro, y veía la puerta de ramas que cerró para seguir el antiguo camino a la ciudad. Estaba atrapado en dos vertientes que formaban hilos ensortijados sucesivos y contrapuestos, coyunturas del pasado y el futuro, alimentándose de sus angustias.

La madre era arrastrada por gentileshombres, la turba jalaba igualmente con sus grandes lenguas, voces enredaderas. El huipil hecho andrajos; su madre vestida de sospecha. “Agarren también al muchacho, ¡qué no se escape!” Dos manos velludas retienen sus hombros. Las tenazas sujetan la carne al rojo vivo. Los dedos dejarían pequeños discos. El caballero, ensoberbecido, sacude su criatura.

El círculo se rompe, la gente está muerta. Él está parado en la extremidad del río. Los cuerpos forman un redondel en la plaza, suspendidos de las horcas. El pasado se proyecta desde el futuro. Él camina de espaldas. Desde su posición dibuja el presente. El grito de la mujer: “¡Anda al encuentro del tiempo que dejaste atrás!”, contempla los ojos de su madre, dos ojos de otoño resignándose a su suerte, mientras él huye por la noche inclinada, internándose en el boscaje.

Corre a contracorriente. “¡Anda hacia el principio!”, se repite. La multitud intenta detenerlo, el agua del río se vuelve turbulenta; no importa, deja atrás a las personas; va al encuentro del tiempo que viene. Está en el tiempo-espacio. Está perdido. El pasado había subido a la superficie del agua, su futuro diluido en el fondo; queda oculto en la región no-visible, en la ignota lontananza, donde no hay principio ni fin.

——————————

| Ana Matías Rendón, ensayista, cuentista y redactora independiente.