FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ Y LOS INDIOS VERDADEROS / 328

UN REGRESO A LA NARRATIVA INDIGENISTA CLÁSICA

“Ahora que conozco tantos testimonios de los indígenas en lucha, la novela indigenista se me decolora”. Estas palabras de Luis Cardoza y Aragón pudieron sonar en extremo rotundas, pero vale tenerlas presentes, incluso para hablar de Francisco Rojas González (Guadalajara, Jalisco, 1904-1951), el autor más respetuoso, discreto y en ocasiones festivo de la corriente etnográficoindigenista de la literatura mexicana. Esta corriente pasó del encomio al vilipendio críticos —a diferencia de su hermana la “escuela mexicana de pintura” que, pese a las sucesivas modernizaciones de nuestra persistente cultura local, sigue bien plantada en muros, public

aciones de todo tipo, y en siempre reproducibles o plagiables imágenes del Taller de la Gráfica Popular. Surgida del perol revolucionario, la narrativa indigenista animó un impulso humanista, neolascasiano pero positivista, que entre otras cosas buscaba limpiar las afrentas del siglo XIX criollo-mestizo contra los pueblos indios de la República (o segundo genocidio histórico en estas tierras; el primero, por supuesto, fue la conquista). Pero si los defensores coloniales del indio abrevaron en la teología para fundamentar alguna ciencia, los nuevos defensores del indio se basaron en la ciencia etnológica para consolidar vínculos teológicos con el México indio, no sólo amenazado sino, según consenso de sus nuevos defensores, condenado a la desaparición, y no por exterminio sino por fuerza del progreso y sus iluminaciones científicas.

Aparte de los numerosos errores en la apuesta estética (que sin embargo produjo el máximo logro artístico de la prosa mexicana moderna en los libros de Juan Rulfo), la narrativa indigenista padeció con frecuencia el síndrome del médico de pueblo, bonachón y bien intencionado ante la barbarie supersticiosa de tanto indito irredento. De La parcela de José López Portillo y Rojas a los intentos narrativos de Alfonso Reyes y la pluma rabiosa de Ramón Rubín, un no sé qué de asco y lástima oscureció las buenas intenciones de los escritores comprometidos con las causas nobles y embriagados de simpatía por el débil. Ahora, el mejor indio ya no era el muerto sino el integrado, como para los curas coloniales lo fue el cristiano. En vez de (además de) misiones apostólicas, los indios mexicanos recibieron visitas guiadas de antropólogos nacionales y extranjeros ávidos de testimonio en la antesala del desvanecimiento, lo mismo que la concurrencia de instituciones oficiales, visitadores electorales, lingüistas de verano, y más adelante, camiones de Coca-Cola y Sabritas.

En medio de este barullo de investigadores, defensores, reformadores agrarios, idealizadores tardíos y comerciantes (con un fondo inalterable de caciques, guardias blancas y racismo ladino, aunque vergonzante), saltan a la vista momentos brillantes del pensamiento, la acción y el imaginario posrevolucionario. Ningún país del continente desarrolló una política social tan sostenida hacia los indígenas (y los obreros urbanos) como México. Y pocos produjeron obras literarias tan sobrias, respetuosas y comprensivas (ya que no inclusivas) como la de Francisco Rojas González, etnólogo moderno con ansias literarias, literato decimonónico con certidumbres humanistas, observador desapasionado, nítido, nunca exaltado.

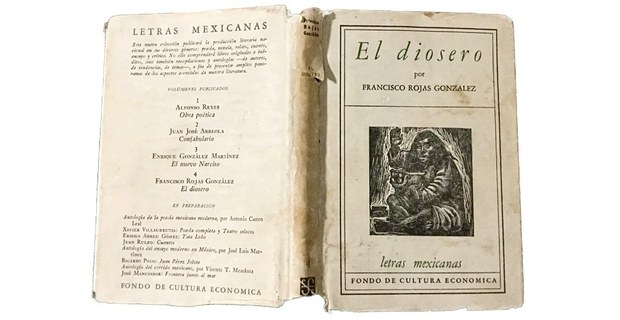

Los relatos de El diosero siguen siendo ejemplo de literatura al servicio de la descripción etnográfica (y no al revés, como Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas), justamente respetados como uno de los momentos culminantes del cuento mexicano, entre otras cosas porque su autor no se colocó en el centro, sólo fue testigo discreto, ni olvidó su compromiso con el lenguaje.

En los tiempos en que Rojas González recorrió el país y escribió sus libros era inimaginable que la literatura hablara desde los indígenas. Dispersos, analfabetos y monolingües, habitaban un espacio vedado a la galaxia Gutenberg; su única literatura era oral y obraba en poder de los antropólogos.

José María Arguedas es, por extremo, un caso único en la escritura indigenista latinoamericana. Mestizo con formación de indio, eligió la escritura castellana para hablar del indio desde el indio y como indio. En México, por esos años, los únicos casos equivalentes son folclóricos. La literatura sobre indios está a cargo de la gente de razón, a veces tan entrañablemente razonable como Rojas González.

Anticipó este progreso, sin imaginarlo tal vez. Pero no se chupaba el dedo. En su cuento “Hículi Hualula”, de El diosero, opone la serena sapiencia occidental a los temores atávicos de esos primitivos, los huicholes (wixaritari), confiado en su libreta y una bonhomía de médico rural, sólo que el devenir de lo real lo conduce a penumbras kafkianas, donde el “tío”, droga inexplicable que no es (aunque debe ser) peyote o jícuri, siembra a su paso la muerte de los delatores. No estamos ante el doctorcito altamiraniano de “La Tona”, que buenamente ayuda a bien parir a una madre zoque un crío que se llamará Damián Bicicleta. Estamos ante esa puerta oscura que el escritor no traspasa, y acepta el revés.

El Rojas González más literario, sin embargo, lo encontramos en sus novelas, donde olvida la pesada carga de la Verdad y se adentra en la pura invención, aunque sea, como en Lola Casanova, a partir de un hecho real (y mítico), descrito desde la ambivalencia inevitable del narrador mestizo: el fabulador convencional y el etnohistoriador cuidadoso. Inesperadamente, la literatura gana por donde menos se esperaba. La vida (si bien no la profundidad caracterológica) aparece entre los seris. Siguiendo el trayecto de su heroína abandona la ramplonería romántica de Guaymas, llena de realidades maniqueas, buenos modales y tertulias provincianas. Para eso estaban las películas de Joaquín Pardavé. Y se adentra en la tierra salvaje. Pocas páginas más intensas se han leído en una novela mexicana que esa sobrecogedora caza y deglución de pelícanos por la tribu “kankaak”, en medio de la gratuita nada de la existencia tal cual, sin opiniones ni adjetivos. Lejos del expresionismo grotescote de la más celebrada narrativa indigenista, Lola Casanova ofrece la traza fresca de usos idos en un pueblo indígena que sobrevivió a la cacería. Su Néstor Araiza aparece como trasunto sonorense del general Custer. El “yaquero” que mata indios como reses y pretende torvamente los amores de Lola Casanova, futura Iguana de Coyote, es condenado en la novela; muere oportunamente y su cabellera pelirroja será exhibida con todo y sangre para escarnio de los asesinos.

Rojas González se dio su tiempo, y entendió lo que hacía. Muerto antes de los 50 años cometió, si alguno, el error de no sobrevivir lo suficiente. Fue un hombre de su tiempo, que no es el nuestro. Y lo fue como pocos lo fueron entonces. Consciente de la honda humanidad indígena, no previó que los indios podrían gobernar plena y sabiamente sus destinos.

México tiene la mayor población de indígenas del continente americano, aunque la proporción total no los favorezca. Los famosos indios en vías de extinción aumentan, crecen y organizan su conciencia étnica, cultural, lingüística, de género, como no lo hacían desde antes de la conquista. Queman copal y queman fusibles para accionar sus computadoras, se curan con yerbas.

Heredero de Bartolomé de las Casas y el Nigromante, desde la literatura Rojas González hizo lo que pudo para dar palabra a los indios, aunque ignorados, auténticos padres de la patria. De su patria.