POR LAS LADERAS DE TUMBALÁ

PRIMERA DE DOS PARTES

LA TIERRA CH’OL EN LO ORÍGENES DE LA POETA JUANA KAREN PEÑATE

Sus ancestros se llamaban a sí mismos wiñik. Aún hoy las voces de los abuelos surcan el viento de las montañas y valles, ecos que reverberan desde los altos peñascos hasta confundirse con el murmullo fresco de las aguas del río Tulijá y las frondosas raíces de los árboles de la selva tropical. Aquellos ancianos se reconocían como hombres verdaderos, muchos eran los reflejos en los que veían sus rostros, en ocasiones se identificaban como xty’añoñbäla, xch’olombäla; mientras observaban en los vados de los arroyos un haz de cantos antiguos: “nosotros somos los que hablamos la palabra, nosotros somos los hombres verdaderos”. Andando el tiempo los mestizos los llamaron milperos, pues nadie más que ellos eran los trabajadores de la tierra, los que producían el sagrado maíz.

Los ch’oles descifraban su larga historia en las hojas de los árboles, y de la simiente de aquel oráculo florecieron las palabras para nombrar a sus vecinos. Como dice José Alejos, a los pobladores de Tumbalá los llamaban Xk’ukwits, habitantes del Cerro del Quetzal; más allá, en la zona baja estaban los Ajlumob, Señores de la Tierra, que vivían en el poblado de Tila; a los del ejido El Limar, se les conocía como Otulob; a los tseltales de Petalcingo, K’ajol; a los tseltales de Yajalón, Xk’op, Los de Otra Lengua. A los tsotsiles de Los Altos los denominaban xtsuts, Los Peludos, en referencia a la ropa confeccionada en lana de borregos. Un nombre especial es el que daban a los extraños, a los otros: los kaxlanes. La relación con los mestizos es sin duda la más del pueblo ch’ol a través de su historia.

En los confines del tiempo la cultura ch’ol tuvo su esplendor. En el siglo VII d.C. poblaron las costas del Golfo de México, algunas zonas del río Copilco en Tabasco hasta llegar al río Ulúa en Honduras. Arribaron al mar Caribe y al lago Izabal, a la península de Yucatán y al sur del Petén en Guatemala. Ante los constantes ataques del grupo maya Itzá, tuvieron que refugiarse en la Selva Lacandona septentrional.

En el siglo X d.C. los años de esplendor habían terminado, decayeron las grandes ciudades: Palenque, Bonampak, Toniná y Yaxchilán. Cuando los españoles llegaron a la zona se encontraron que las ciudades y su trajín se habían convertido en pequeños caseríos dispersos.

Los ch’oles contaban con nostalgia y tristeza sobre los años en que fueron gobernados por grandes sacerdotes y guerreros; murmuraban entre sí, recordando el suntuoso templo edificado a las orillas del río Chacamax. De pronto, imágenes terribles venían a sus mentes: el avance de las huestes españolas venidas desde Jovel, destruyéndolo todo a su paso, quemando chozas, azotando a hombres y mujeres, levantando las ensangrentadas espadas, disparando sus trabucos y arcabuces. Regresaban los recuerdos como un río de sangre, fluían los gritos de terror, el llanto brotaba entre la milpa trasegada; aún se podía escuchar el eco de los pasos dándose a la fuga, alborotando la algarabía de cotorras y guacamayas; ahí avanzaba Francisco Gil Zapata hecho un demonio encolerizado, lenguas de fuego salían de las cuencas de sus ojos, su brazos se enroscaban en los troncos de las ceibas, sus garras arrancaban de cuajo los cabellos de mujeres y niños; el demonio escupía desolación y muerte, quemando los jacales y chozas poblando de sombras las veredas de la selva. Gil Zapata desataba a sus perros hambrientos, las bestias saltaban para descuartizar mujeres y ancianos, en el centro de los poblados se quemaron vivos a los caciques, mancillaron la luz del día con el escupitajo verdoso, se secaron las raíces de los ríos, los quetzales volaron despavoridos hasta confundirse con la noche. Al terminar la sangría, los hombres de Gil Zapata encadenaron a los sobrevivientes para venderlos como esclavos en Campeche y Veracruz.

Durante la Colonia los españoles emprendieron varias campañas militares con el objeto de someter a los ch’oles. A este periodo de vejaciones y violencia se le denominó “las guerras del Ch’ol”, que duró la friolera de dos siglos. Muchos pueblos desaparecieron, otros fueron exterminados o reubicados.

Tiempo después llegaría a Chiapas fray Pedro Lorenzo de la Nada, un misionero dominico del convento de San Esteban en Salamanca, que había nacido en 1535 en el pequeño pueblo de Alloza. Fray Pedro zarpó de Sevilla acompañado de fray Domingo de Ascona. A inicios de 1560 la nave atracó en el puerto de Caballos, para posteriormente dirigirse a Santiago de los Caballeros, Guatemala.

Fray Pedro pasó algunas semanas en el convento de Santo Domingo, la encomienda que traía desde España era trasladarse al convento de Ciudad Real en Chiapa, para realizar labores de evangelización. El viaje fue muy accidentado, los caminos eran malísimos, en ocasiones las bestias cansadas se negaban a seguir la travesía. Ahora fray Pedro iba acompañado de fray Tomás de la Torre, quien había recibido el nombramiento de prior, que debería cumplir en Ciudad Real.

Los religiosos avanzaron por el lago Atitlán, soportando los climas agrestes, los calores húmedos de las montañas de El Quiché. Las nubes de mosquitos y demás alimañas los mantenían alertas, cruzaron Los Chuchumatanes a ratos andando a pie, a ratos montando las mulas; finalmente lograron descender hacia el valle del río Chiapa. Por momentos los hombres caminan por veredas de fango rojizo, la cabalgadura resbalaba sin control, subían por serpenteantes caminos llenos de piedras, avanzaron hacia Los Llanos de Comitán, ni la fatiga, ni el hambre, ni la sed los detuvieron. En un claro del bosque de altos pinos dibujaron con la mano derecha una cruz en el horizonte y finalmente llegan a Los Altos de Chiapas.

Fray Pedro Lorenzo de la Nada se dedicó a aprender las lenguas de los indios de Chiapa, pronto dominó el tseltal y el tsotsil, realizó visitas pastorales a los pueblos de Los Altos, Los Llanos y Los Zendales. Al paso de los días y los meses conoció las costumbres, los ritos y fiestas de los indígenas; ahora bautizaba y evangelizaba en el pueblo de Chilón, y pronto se dirigió a Ocot, el hacinamiento tseltal más alejado, que colindaba con los pueblos ch’oles de Tila y Tumbalá. Fray Pedro, con su mirada profundamente humanista se ganó la confianza de los indios, aprendió sus lenguas, recorrió los caseríos más intrincados en la selva.

No tardó en confrontarse con sus hermanos dominicos debido a la violencia utilizada para someter a los indígenas. Él que había sido formado en San Esteban, considerado el centro intelectual más importante de España, donde recibió una educación humanista de los insignes Francisco de Vitoria, Melchor Cano, Domingo de Soto, Juan de la Peña y Bartolomé de las Casas. Fray Pedro insistía que la única manera de controlar a los indígenas era mediante la predicación del evangelio como método pacífico. Los habitantes de Ciudad Real y algunos religiosos comenzaron a ver a fray Pedro como un loco, un desorientado que les recordaba a fray Bartolomé de las Casas, a quien expulsaron de la ciudad mediante amenazas de muerte.

Una mañana, sin avisar a sus superiores, emprendió un peligroso viaje al corazón de la Selva Lacandona; semanas antes había logrado convertir a un natural de Pochutla, situación que lo llenó de esperanza. Fray Pedro acompañado de un grupo de diez indios llegó a la selva, entabló conversación con el cacique Chanaghoal, quien a pesar de su empecinada reticencia finalmente aceptó salir de la selva acompañado de su gente, para asentarse en el pueblo de Ocosingo.

El éxito le permitió obtener permiso de sus superiores para intentar nuevos asentamientos. Tras largas caminatas por las veredas y ríos de la selva, fray Pedro logró reducir al pueblo de Bachajón, integrado por tseltales que vivían en las montañas del norte de Ocosingo; después trasladó el caserío de Ocot hacia dos leguas más al norte, fundando Yaxalum; los ch’oles se dejaron persuadir por los argumentos pacifistas de fray Pedro y salieron de la selva para ubicarse en los pueblos de Tila y Tumbalá.

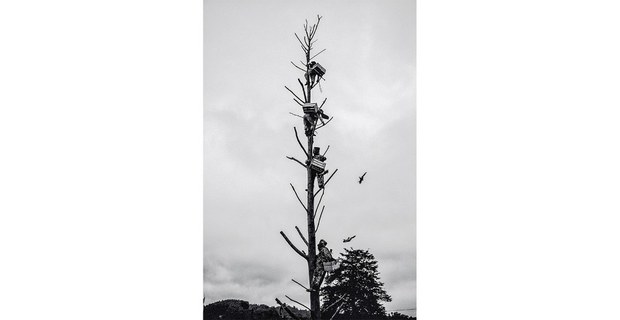

Tumbalá, el municipio del norte de Chiapas en el que nació Juana Karen Peñate, se fundó hacia 1559. Hoy en día el nombre de fray Pedro Lorenzo de la Nada dice poco a los más jóvenes; el pueblo es un caserío de láminas oxidadas y casas de madera. Debido a la altura (1,500 msnm) el clima es templado, un aire fresco se siente durante el día, por la tarde la niebla se hace espesa. Para llegar a la cabecera municipal se deben tomar camionetas de redilas, que en la mayoría de las veces viajan repletas de pasajeros, bultos de maíz o café. También se puede abordar un taxi colectivo que de manera temeraria avanza por los intrincados caminos. Tumbalá se sitúa entre los municipios de Yajalón, Salto de Agua y Palenque. Desde los años treinta del siglo pasado los finqueros y comerciantes de café manifestaron la necesidad de contar con carreteras en buen estado, cosa que jamás se ha logrado.

El caserío es apacible, el viento fresco sopla desde el amanecer, pueden verse algunas tiendas de ropa que los comerciantes traen desde La Mesilla, otras exhiben la mercancía en aparadores de tiempos mejores, se observan aperos para labranza, productos de papelería, sacos de maíz y café, básculas enormes de hierro oxidado, los anuncios de refrescos y papitas tapizan paredes de madera y concreto, los perros aprovechan los rayos de sol para tenderse en medio de las calles, algunas gallinas se empecinan en rascar las veredas de tierra y piedras sueltas, más allá cuatro cerdos deambulan entre los matorrales, de una calle secundaria surge la estruendosa música ranchera de una cantina, los gritos de los taxistas anunciando la próxima salida a Yajalón se mezclan con los gritos de los niños de la escuela primaria Belisario Domínguez, que está frente al imponente templo de San Miguel Arcángel, construido en 1567. A unos pasos se encuentra en un pequeñí simo parque adornado con crisantemos y tulipanes a un costado la presidencia municipal, hecha en madera, presume su arquitectura holandesa, el edificio muestra el trajín de hombres y mujeres ch’oles por los pasillos, la mayoría caminaron desde sus comunidades durante toda la madrugada.

En ese ir y venir podemos ver a Juana Karen Peñate llevando de una dependencia gubernamental a otra algún documento donde solicita el pasaje para un grupo de seis bailarines, o la alimentación para los músicos tradicionales, o pidiendo que le aclaren por qué no han pagado el recibo de luz. Juana Karen es desde hace 22 años directora de la Casa de la Cultura.

Nació en la comunidad Emiliano Zapata, que en el pasado se llamó “ranchería san Felipe”, los habitantes de estas tierras lucharon con tenacidad contra las fincas cafetaleras y las disposiciones de la reforma agraria.

Doña Bárbara Montejo Pérez, madre de Juana, siempre recordaría aquel 13 de noviembre de 1977, solía contar que ya en la madrugada comenzó a sentir las contracciones, afuera del jacal se escuchó el rugido de un bolom (jaguar). Después de un momento de tensión, comenzaron a escucharse los cantos de miles de grillos y ranas, un viento frío azotaba los árboles, en ese momento entró don Pablo Peñate Torres acompañado de una mujer muy anciana, doña Antonia Velásquez, la partera del ejido. Don Pablo alimentó el fuego del fogón con un trozo de leña seca, mientras doña Bárbara luchaba por dar a luz a su bebé. La partera trabajó cinco horas, el sudor resbalaba por su rostro moreno, las sombras de las dos mujeres se alargaban en las paredes de tablas. Don Pablo volvió la mirada para ver a sus otros hijos: dos varones y cinco niñas. Los chicos se ocultaban entre las pobres cobijas, a la vez que observaban un ritual que apenas alcanzaban a entender los más grandes. Afuera volvió a oírse el rugido del bolom, al instante se escuchó el llanto de la recién nacida.

Tener a tantos hermanos rondando cerca era una oportunidad para divertirse. Sin embargo, Juana era distinta, le gustaba hablar de los pájaros y la luna, de ríos y mares; algunos tíos le habían platicado que más allá de las montañas estaban las cascadas de Agua Azul, “las más hermosas del mundo”, y ella quería conocerlas. Deseaba volar como las mariposas, tener la fuerza y la sagacidad del bolom. La pequeña tomaba los libros escolares de sus hermanos y se perdía imaginando qué había dentro de los dibujos.

Emiliano Zapata contaba únicamente con una escuela multigrado, no había luz eléctrica y las calles eran pequeñas veredas de piedra. No existía una carretera que los comunicara con la cabecera municipal. Sin embargo, Juana Karen vivía contenta siguiendo las enseñanzas de sus abuelos y de su madre. Ella se encargó de enseñarle a hablar ch’ol, la niña estaba ávida por aprender. En algunas noches de luna llena doña Bárbara contaba a sus hijos las leyendas que sus propios padres le habían relatado, les hablaba del Xñek (Negro), un hombrón de piel negra y rostro horrible que solía aparecerse en las veredas a altas horas de la noche; el esperpento aquel gustaba de robarse a las muchachas para comérselas. Contaba las espeluznantes historias del Sombrerón, un enano que se vestía de charro, tocado con un enorme sombrero, el hombrecito montaba los caballos y mulas y las dejaba bien trenzadas de crin y colas. La imaginación de Juana Karen comenzó a poblarse de estos personajes, aún ahora por las noches de luna llena cree escuchar la voz de doña Bárbara contándole las maldades del Xwuluk’Ok (El de Pies al Revés), una creatura parecida a un hombre, pero que tiene los pies al revés, se esconde en el bosque y suele confundir o perder a los caminantes. Aquellas historias fascinaban a la niña, quien disfrutaba vivir en una comunidad tan pequeña, jugaba con sus hermanos, ayudaba a su mamá en algunos quehaceres, acompañaba a su papá a la milpa, le encantaban las celebraciones dedicadas a La Tierra, donde tocaban los músicos tradicionales, mientras los mayordomos y los capitanes organizaban la fiesta.

Asistió algunos días al kínder, pero el maestro era un mestizo que vivía encolerizado. Recibió regaños y castigos. Dice Juana Karen que quizá sus orejas grandes se deben a las veces que el maestro le jalaba las orejas porque las autoridades educativas lo habían mandado a un lugar tan apartado del mundo. El profesor vivía en una pequeña choza que los pobladores le habían construido, se emborrachaba con regularidad, por las noches se le oía gritar palabras ininteligibles, en el aula se comportaba como una fiera herida, gritaba, se dormía sobre la mesa que hacía de escritorio, se desesperaba al escuchar a los niños y niñas hablarle en ch’ol, ya que él no lo hablaba, “háblenme en cristiano, en el lenguaje de dios, no en ese dialecto del demonio”. Juana Karen quedó tan impresionada de aquel arrebato de violencia, que no quiso regresar nunca más al kínder.

__________

Referencias bibliográficas: José Alejos, Ch’ol / Kaxlan (Identidades étnicas y conflicto agrario del norte de Chiapas, 1919-1940), México, UNAM, 1999. Jean De Vos, Fray Pedro Lorenzo de la Nada (Misionero de Chiapas y Tabasco), México, FCE, CIESAS, 2010.