MUXES. REFERENTES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNDO

Una de las vivencias que marcaron mi infancia en Juchitán fue darme cuenta que en la comunidad existían algunos hombres que caminaban, hablaban, reían como si fueran mujeres y además hacían actividades propias de las mujeres. No lograba entender, en mi inocencia, por qué esos hombres actuaban o eran de esa manera. Un sentimiento de soledad me invadió al percatarme que nadie parecía estar sorprendido o se extrañara de la existencia de esos hombres que, en mi infancia, me parecían enigmáticos. Los hombres los veían con indiferencia. Las mujeres, en cambio, los trataban y platicaban con ellos como si fueran una de ellas. Disfrutaban mucho de las chácharas que sostenían. Las mujeres soltaban, de cuando en cuando, sonoras carcajadas y ellos respondían con alegres y estruendosos “jejeey”.

Tiempo después noté que eran muy ingeniosos, dueños de una aguda inteligencia, con un gran sentido del humor y una risa espontánea, seres que no eran hombres ni mujeres o que nacieron con la virtud de la dualidad de ser hombre y mujer al mismo tiempo, lo que a mí me parecía misterioso y perturbante. Les encontraba algo en común con los seres mitológicos, como los centauros y minotauros, los faunos, las sirenas, mitad humanos y mitad bestias. Ellos, sin embargo, son seres mitad hombre y mitad mujer, pero en los que no se puede distinguir a simple vista cuál es la parte femenina y cuál la masculina. Lo fantástico de estas personas consiste en que teniendo el cuerpo de hombre actúan, hablan, ríen, lloran, bailan y tienen el pensamiento y el sentimiento de una mujer. Tienen la sensibilidad de una mujer y la fortaleza de un hombre. Confieso que en mi niñez les tenía cierto temor. Suelen ser festivos y alegres, pero también muy apasionados y violentos. En una ocasión presencié, horrorizado, una pelea entre ellos. Se encontraban bordando sentados bajo un bastidor, platicando amenamente. Algunos niños jugábamos con las canicas sobre el terrado. De pronto, sin darnos cuenta del motivo, vimos que dos de ellos estaban trenzados jalándose furiosamente de los cabellos. Sus compañeros intervinieron tratando infructuosamente de separarlos, pero ninguno cedía en su afán. Cuando por fin se soltaron, cada uno buscó frenéticamente cualquier objeto que estuviera cerca para golpearse sin piedad. Los niños salimos despavoridos de la escena. Peleaban con la ira de una mujer y con la bestialidad de un hombre.

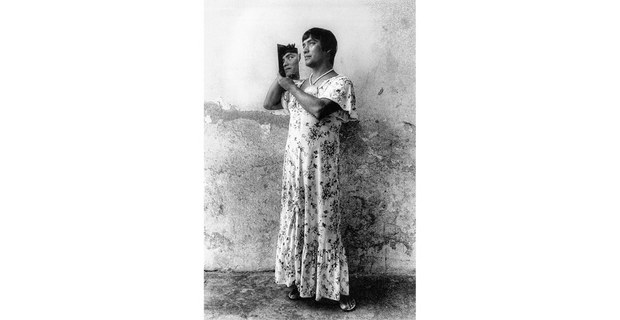

Les dicen muxe’, en zapoteco. Siempre me llamó la atención su peculiar timbre de voz, resultado del hecho de tener la voz de hombre y fingir la voz de mujer. Hubo un tiempo que la gente en Juchitán, para identificarlos y distinguirlos de los hombres y mujeres, a su nombre de pila le agregaban el adjetivo muxe’. Así eran conocidos los muxes de la Quinta Sección, barrio en el que yo nací: Miguel muxe’, Juan muxe’, Agustín muxe’, Beto muxe’, Toño muxe’, Vicente muxe’, entre los que yo recuerdo. Vestían como los demás hombres, pantalón, camisa manga larga remangada, sombrero, huaraches de correa de cuero con suelas de llanta o sandalias. Uno de ellos, Miguel muxe’, era una persona muy fina y elegante, que cuando pasaba por la calle, camino al mercado, los vecinos salían a verlo para admirar la elegancia y la prestancia de su andar y vestir. “¡Ahí viene Miguel muxe’!”, gritaban los niños, cuando lo veían venir. Entonces, la gente ociosa se asomaba por las puertas y ventanas para verlo pasar. Lo recuerdo como una persona de edad avanzada, vestía un pantalón negro de satín brilloso, con dobladillo y pinzas, una camisa blanca de seda, manga corta, con botonadura de monedas de oro, calzaba unos mocasines de charol negro, relucientes, los delgados dedos de ambas manos con sendos anillos de oro con monturas de piedras preciosas, tal vez esmeraldas, rubíes, granate, jade o topacio, no lo sé. Se colgaba en el cuello un torzal de oro, que traía engarzada un centenario, en el brazo izquierdo su bolso del mandado, el cabello, escaso, peinado hacia atrás, untado con alguna crema o pomada o tal vez con aceite de ricino con el que los juchitecos acostumbraban arreglarse el cabello en ese entonces. Caminaba erguido, sin prisa, con una dignidad de príncipe, con pasos cortos, suaves, cadenciosos. Sonreía dulcemente al pasar y respondía los saludos con una voz afable. Su fina y elegante figura, en medio de la calle polvorienta, en la que vagan perros callejeros y cerdos que se habían revolcado en los albañales, no encajaba con el cuadro. Era una visión inusitada, onírica. Los niños mugrosos y semidesnudos que jugábamos en la calle, deteníamos el juego un momento para ver pasar, asombrados, a Miguel muxe’. Aunque desde niños estábamos acostumbrados a ver a las juchitecas cuando van a las fiestas, enfundadas en sus huipiles y enaguas de terciopelo, saturados de flores bordadas con hilos multicolores, olán blanco de organdí plisado y luciendo sus alhajas de oro y que parecen reinas venidas de un lugar lejano y fantástico, no dejaba de sorprendernos y no entendíamos cómo era posible que un hombre tuviera esa elegancia en su andar y la exquisitez de sus ademanes, que combinaban tan bien con su magnífico atuendo.

Después, llegó una nueva generación de muxes que elegían sus propios nombres de batalla, así es como se dieron a conocer la Rubia, la Teca, la Marina, la Duende, la Lala, la Leongona, la Chata, la Tiita’, la Mística y muchas otras más. Estos ahora empezaron a vestirse como mujer, a maquillarse profusamente y a ser más protagónicos e irreverentes. La Duende era un hombrecillo moreno, cabello rizado, chaparrito, casi un enano —de ahí el sobrenombre. Vivía en una casa por cuyo patio teníamos que pasar, cuando mis hermanos y yo, tomábamos el atajo por entre las casas, para ir a nadar en el río o en el canal de riego que estaba allende el río. Lo veíamos en el corredor de su casa, sentado bajo el bastidor bordando alguna enagua o huipil. Esa era su ocupación. Al vernos pasar, nos miraba con sus ojillos negros maliciosos y se dibujaba en su cara una sonrisa insinuante, lujuriosa, a pesar de que éramos unos niños. Cuando yo iba solo, me daba temor pasar por su patio. Prefería caminar por la calle. Sin embargo, uno de nuestros mejores amigos de la adolescencia fue Mauro muxe’, a quien le decían meexa’ (güera, en zapoteco), porque tenía la piel blanca, alto, rubio natural, ojos claros, fornido, con una espalda ancha y brazos musculosos a fuerza de amasar, a puro pulmón, la harina de pan todos los días en su panadería. Parecía un nórdico varado en Juchitán. Era un mancebo alegre y ocurrente como todos los muxes, con quien conversábamos alegremente por largos ratos, además muy generoso. Nos invitaba los raspados y las horchatas, porque él ya trabajaba y nosotros éramos estudiantes. Pero jamás nos hizo ninguna insinuación lasciva. Meexa’ se mofaba de los demás muxes, porque, en su opinión, no eran verdaderos muxes, que más bien eran ngiu’ —que es como se les dice a las lesbianas en zapoteco—‚ adjetivo que proviene del vocablo ngiuu (hombre), que un auténtico muxe’ era él. Tal vez Meexa’ muxe’, sin pretenderlo, descubrió que en Juchitán, además de las mujeres, hombres, homosexuales y lesbianas, existe otro género: ¡el de los homosexuales lesbianos! (muxe’ ngiu’).

En nuestro barrio, a principios de la década de 1970, surgió una organización de muxes y mujeres que se hicieron llamar el “Club de la alegría, claveles siempre vivas”, que se dedicó a organizar fiestas, bailes y francachelas en las calles, que es donde se celebran las fiestas en Juchitán. No tuve noticias que el grupo tuviera alguna otra actividad social o de solidaridad con alguna causa de la comunidad. El líder del grupo era La Rubia, llamado así porque era de tez blanca y se teñía el cabello de rubio y era quien dirigía los festejos y tomaba la palabra. En los momentos culminantes de las fiestas, La Rubia, ya bajo los efectos del alcohol, hacía alarde de sus dotes de bailarina, lo que provocaba la algarabía no sólo de los invitados, también de los que mirábamos desde la calle y de los propios músicos que se contagiaban del entusiasmo que provocaba la Rubia con sus sensuales y vehementes movimientos de cadera y la temblorina de los hombros, que evocaban las danzas rituales de la Polinesia. La Rubia terminaba su danza, bañado en sudor, en medio de los atronadores aplausos, silbidos y griterío de los espectadores.

Años después surgió en la zona centro y norte de la ciudad otra organización, pero esta vez integrada única y exclusivamente por muxes, lidereada por un tal Óscar Cazorla, un próspero comerciante de la localidad, que se hicieron llamar “Las intrépidas buscadoras de peligros”. Este grupo, como el anterior, también se dedicó a organizar festejos para su propia diversión y que subsiste hasta ahora. A partir de entonces los muxes fueron adquiriendo un mayor protagonismo y presencia en la comunidad, aún más de lo que después supe siempre habían tenido.

Cuando tuve la oportunidad de salir de mi pueblo y conocer otras ciudades, me enteré de que el asunto de los homosexuales, lesbianas o gays era todo un tema de discusión y debates en las calles, foros, conferencias, en las universidades. En la Ciudad de México, a principio de los ochenta, presencié las primeras manifestaciones que, en ese entonces, denominaban de orgullo lésbico gay, en las que pedían el derecho a ser reconocidos como parte de la sociedad, sin discriminación por sus preferencias sexuales, creencias o apariencia. Situación que me dejó sorprendido porque en Juchitán, el asunto de los homosexuales y lesbianas no era un tema de discusión o debate. Los muxes y las ngiu’ eran respetados y aceptados por toda la comunidad, sin soslayar las historias personales y familiares, que muchos de ellos mismos han narrado en distintos medios.

Los muxes, hasta donde lo registra la memoria colectiva, siempre han tenido una presencia muy activa y productiva en la comunidad juchiteca. Juegan roles que embonan muy bien con muchos aspectos de la cultura local. Es innegable la participación del colectivo de los muxes en las actividades cotidianas y en las festividades tradicionales. Es incontrovertible el hecho de que sean seres con grandes cualidades y habilidades creativas incluso en actividades que, entre los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, son exclusivas de las mujeres y en muchos casos lo hacen mejor que las propias mujeres. Expertos cocineros. Decoran las sedes de las fiestas tradicionales y familiares. Diseñan y bordan los espectaculares y apabullantes trajes regionales. A pesar de la dura competencia que representan muchas y espléndidas bordadoras, las juchitecas prefieren a los muxes para el diseño y bordado de sus enaguas y huipiles.

Entre los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, existe una marcada división del trabajo entre hombres y mujeres. Hay actividades laborales, sociales y familiares que son exclusivas para los hombres y actividades que son exclusivas para las mujeres. Antaño, los hombres se dedicaban al campo, la pesca y la caza. Las mujeres se quedaban en casa al cuidado de los niños, a la procura de los alimentos y la limpieza. En las festividades, los hombres se encargan de conseguir el carrizo, los sauces y matas de plátano para construir la enramada donde se celebra la fiesta, a pelar la mazorca y desgranar el maíz para las tortillas y el atole. Las mujeres guisan el mole, elaboran los tamales, las tortillas y toda la comida que se habrá de servir. El comercio es una actividad exclusiva de las mujeres. En los mercados de Juchitán solamente se ven mujeres vendiendo o comprando. Es muy raro ver a un hombre en los mercados. Cuando se llega a ver a un hombre vendiendo o comprando, es porque es un fuereño o muxe’. En las casas, los niños varones y los hombres tienen prohibido meterse a la cocina, porque es un lugar en el que solamente las mujeres pueden entrar. Para las juchitecas de antes, era una especie de humillación y una ofensa a su feminidad que su marido y sus hijos varones se pusieran a cocinar y una vergüenza ante las demás mujeres si se enteraban de que ella lo permitía. Los hombres, por su parte, consideraban una falta de hombría ponerse a hacer cosas de mujeres. Sin menoscabo al gran respeto que le tengo a las sabidurías de la ancestral cultura zapoteca, esta práctica ahora me parece lamentable y retrógrada. Cuando salí de mi tierra lamenté mucho no haber aprendido a reproducir la vasta y variada cultura gastronómica que disfruté en mi infancia.

Los muxes rompieron esa y otras costumbres arraigadas entre los zapotecos del Istmo. En los restaurantes de la región y en las casas donde vive un muxe’, son ellos los cocineros y quienes preparan unos guisos inigualables. En el diseño y decoración de los salones de baile y de los trajes regionales son unos verdaderos artistas. Una tarde que jugábamos en el patio de una casa, bajo la enorme fronda de un zapote negro, unas bordadoras se disponían a calcar un diseño sobre un lienzo de terciopelo bordó, montado en un bastidor. El diseño o patrón lo dibuja algún muxe’ sobre un pliego de papel manila que se perfora, con una aguja, sobre los contornos de los dibujos para que las bordadoras calquen el diseño sobre el lienzo, diseminando polvo de tiza sobre el patrón colocado sobre el lienzo. Posteriormente retiran el patrón y unen con un crayón blanco los puntos calcados. En esos momentos pasaba por ahí la Rubia, con la cara abotagada por el alcohol resultado de una prolongada parranda. “Manuel, ven a ayudarnos a calcar el diseño”, le pidieron las bordadoras. La Rubia se acercó para ver lo que estaban haciendo. Les dijo que él no trabajaba así. Les ofreció que si querían les dibujaba el diseño directamente sobre el lienzo, a cambio de unos pesos para unos tragos. Las bordadoras, atónitas, le preguntaron que si eso era posible. Él asintió y pidió un crayón blanco. Entonces, de sus manos prodigiosas fueron apareciendo, como por arte de magia, pétalos y sépalos, cáliz, corolas, estambres, pistilos, tallos de rosas, tulipanes, claveles, lirios, acantos, orquídeas, nenúfares (xtagabe’ne’ y mudubinas), cacaloxóchitl (guie’chaachi’). Por momentos detenía los trazos, para sugerirle a las bordadoras que en vez de tal o cual flor, iría mejor alguna otra flor o algún racimo, ramillete, bejuco o palma. Las bordadoras, extasiadas con la magia, le decían que sí. Poco después, la Rubia terminó el diseño, como si cualquier cosa. Le dieron unos cuantos pesos y lo despidieron con un abrazo y se fue a continuar la parranda.

Al paso de los años, los muxes fueron adquiriendo más y más presencia e influencia en nuestra comunidad, trascendiendo en todo el país hasta convertirse en un fenómeno mundial. Desde mi perspectiva, esto se debe a la combinación de diversos factores.

Desde los finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX, el Istmo de Tehuantepec ha ejercido una gran fascinación sobre muchos célebres y famosos artistas, escritores, pintores, fotógrafos, músicos, investigadores, antropólogos, etnógrafos, etnólogos. Entre los años de 1859-1860, el misionero, explorador y arqueólogo francés Charles Brasseur visitó el Istmo de Tehuantepec, visita cuyas vicisitudes, observaciones y vivencias relata en el libro Viaje por el Istmo de Tehuantepec, entre otras, los trabajos que en ese tiempo desarrollaba la “Compañía Luisianesa de Tehuantepec”, para construir una vía que uniera los océanos Pacífico y el Atlántico, los personajes que conoció como el entonces joven Porfirio Díaz, quien era el Jefe Político de Tehuantepec, cargo que le debía al gobernador Benito Juárez, y a Juana Cata, a quien llamaban la Diixa’za (la Zapoteca). Ambos personajes impresionaron vivamente al viajero y de quienes, con su aguda y certera visión, vaticinó un papel relevante en la historia de México. Se cree que Juana Cata fue la que introdujo la actual forma de vestir de las tehuanas, quienes anteriormente vestían falda de enredo y huipil de telar, que ellas mismas confeccionaban.

En la década de 1920, la fotógrafa italiana Tina Modotti visitó los poblados de Tehuantepec y Juchitán para retratar a sus mujeres; el cineasta ruso Sergei Ensenstein visitó el Istmo en 1930 para filmar la película !Que Viva Mexico!, en la que retrata imágenes de mujeres, hombres y niños de esa época, la vida social y económica de sus habitantes, a partir de lo que él llamó un matriarcado; el pintor, antropólogo, arqueólogo, etnógrafo, diseñador teatral Miguel Covarru bias hizo un documental en Tehuantepec en 1941 y posteriormente en 1946 publicó en los Estados Unidos Mexico South. The Isthmus of Tehuantepec, en la que presenta la interrelación entre la naturaleza, la vida y cultura de los habitantes del sur de Veracruz y del estado de Oaxaca; en 1936 Fernando de Fuentes filmó la película La Zandunga en Tehuantepec; en 1922 Diego Rivera, por encomienda de José Vasconcelos, viajó al Istmo y según testimonios de sus amigos, regresó del viaje estremecido y relató que había descubierto el paraíso terrenal en un lugar del trópico dominado por las mujeres. A partir de entonces, realizó varios cuadros donde retrata a las tehuanas con sus trajes de la región, como el famoso “Baile de Tehuantepec” (1928) y el mural “Río Juchitán”, el último mural de Rivera realizado en 1957 y que se puede ver en el museo Soumaya; Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera, se identificó con la comunidad zapoteca del Istmo, sobre todo con las mujeres a las que consideraba fuertes y empoderadas, vestía a menudo con el traje de tehuana con el que se hizo varios autorretratos y fue fotografiada por fotógrafos famosos, se cree que ella fue la primera en darlo a conocer en el mundo; las fotografías de Manuel y Lola Álvarez Bravo de mujeres istmeñas han recorrido todo el mundo; son famosas también las fotografías de la fotógrafa estadunidense de origen polaco Bernice Kolko; las de Graciela Iturbide, autora de la famosa fotografía “Juchiteca con iguanas en la cabeza” y muchas otras; a finales de la década de 1950, el escritor francés André Pieyre de Mandiargues y su bellísima esposa, la pintora italiana Bona Tibertelli de Pisis (con quien se dice tuvo un romance el entonces joven pintor juchiteco Francisco Toledo), viajaron por el Istmo, viaje del que resultó el hermosísimo y onírico relato “La noche de Tehuantepec” del francés, catalogado por los críticos como surrealista; Andrés Henestrosa escribió varios relatos tomados de la tradición oral de los pueblos del Istmo; Elena Poniatowska vive enamorada del Istmo y sus mujeres, vistió un traje que le regalaron las juchitecas para recibir el premio “Príncipe de Asturias” de manos del rey de España y lo usa en los eventos más solemnes y memorables de su vida; el pintor Francisco Toledo fue también un gran promotor de la cultura zapoteca del Istmo, particularmente de Juchitán; Gerardo Tamez compuso la hermosa pieza musical para guitarra “Aire istmeño”, entre otros grandes artistas y realizadores que se han inspirado en la enorme riqueza cultural de los pueblos del Istmo. Quién no se ha deleitado con los hermosísimos sones istmeños como La Zandunga, La Llorona, El Fandango, La Petrona, La Tortuga y El Pianito.

Otra circunstancia que puso a Juchitán en el interés de los investigadores sociales, en los foros y mesas de análisis, en las universidades y en los medios de comunicación, primero a nivel nacional y después, a nivel mundial, fue el movimiento social que surgió a mediados de la década de 1970, generado por la torpeza del gobierno federal de pretender cobrarle un impuesto sobre la producción a los campesinos en un momento en el que se vivía una severa sequía en la región. ¡No había llovido durante más de tres años! El movimiento social fue encabezado por estudiantes juchitecos, algunos de ellos influidos por el movimiento estudiantil de 1968 y simpatizantes con las reivindicaciones de izquierda de esa época. De ese movimiento social surgió la “Coalición obrera, campesina y estudiantil del Istmo”, conocida por sus siglas COCEI, organización que incursionó exitosamente en las contiendas electorales locales y logró la hazaña de obtener el primer triunfo electoral de la izquierda en la historia del país. Impulsado por ese movimiento social y político, surgió una nueva generación de artistas juchitecos que ahora se presentan y exhiben sus creaciones en los foros más importantes del país y del mundo. Juchitán se convirtió el centro político y un lugar sagrado para la izquierda y el movimiento social y político surgido en su seno se volvió un referente de muchos otros movimientos sociales en otras regiones del país y objeto de estudio de investigadores sociales.

Mientras tanto, el movimiento lésbico gay fue ganando presencia en el resto del país y en el mundo y sus reivindicaciones, poco a poco, se fueron materializando en leyes y políticas públicas y el espectro del movimiento se fue ampliando y fortaleciendo y en un esfuerzo de inclusión de todas las manifestaciones o tendencias sexuales, en la década de 1990 adoptaron el acrónimo LGBTIQ+. En el tránsito de este movimiento para lograr la igualdad de derechos, el reconocimiento y tolerancia a sus tendencias y preferencias sexuales, los muxes del Istmo de Tehuantepec y particularmente de Juchitán se constituyeron en un referente de ese gran movimiento.

Los muxes de Juchitán, que ahora visten de tehuanas, constituyen un colectivo poderoso y relevante en la comunidad lésbico gay en el mundo. Organizan sus propias velas, que es como se conoce a las veladas o festividades que desde la época prehispánica han celebrado los zapotecos del Istmo. Son tantos y tienen tantas amistades que los visitan desde los rincones más apartados del mundo, que una sola noche de vela ya no fue suficiente. Ahora, en el mes de agosto, celebran sus velas durante tres noches consecutivas. En estas celebraciones los acompañan grandes celebridades del medio artístico, cultural, científico y empresarial, nacionales y extranjeros y los que no pueden asistir personalmente, mandan sus saludos a la distancia por los medios electrónicos, celebridades del calibre de Elton John. Gracias a los muxes, Juchitán se está convirtiendo, otra vez, en una referencia mundial para el medio artístico, cultural y científico, donde están llegando, a raudales, investigadores, realizadores y cineastas a investigar, estudiar, grabar documentales, películas, series o dar a conocer sus investigaciones en ciclos de conferencias sobre el fenómeno social que representan los muxes. Los muxes, además, reciben múltiples invitaciones de colectivos, instituciones, gobiernos y organizaciones de todo el mundo para dar pláticas sobre diversidad sexual, igualdad de derechos o para narrar sus propias experiencias en sus comunidades. Te los puedes encontrar en cualquier parte del mundo, imponentes, enfundados en sus trajes istmeños, llamando poderosamente la atención de todos. El fenómeno social de los muxes también se está convirtiendo en motor de la economía de la región, por los visitantes atraídos por este tema, que se ha montado sobre la riqueza cultural y la experiencia política de los zapotecos del Istmo de Tehuantepec de los tiempos recientes.