ESA OTRA VOZ QUE REVELA

Chiapas, 2024]

I

En Ch’ulel, una etnografía de las almas tseltales, estudio de Pedro Pitarch, se lee que “la raíz de la palabra ch’ulel se traduce normalmente tanto de la lengua tseltal como tsotsil por santo o sagrado” (Fondo de Cultura Económica, 1996). Se trata además, sigue Pitarch, del aliento que fuerza a los hombres a incidir activamente en el mundo.

Hasta donde entiendo, no existe en castellano, con perdón de Pitarch, un equivalente preciso de la palabra ch’ulel.

Además de Pitarch, diversos especialistas han escrito interesantes trabajos que giran alrededor de la figura del ch’ulel. Por tratarse de un término que alude a la dimensión invisible de la vida, en varios de estos abordajes se estima que categorías como la de alma o espíritu pueden funcionar como símiles. (El mismo Pitarch utiliza una de ellas y aclara: “el término alma es aquí una simple convención”). En la tradición judeocristiana, el alma o el espíritu son el hálito que permite la vida. El alma, se sabe, abandona el cuerpo del hombre una vez que éste, instancia orgánica, se agota. Sólo así, el alma entra en contacto con el dominio de lo ignoto. Sólo así, diríase a partir de otra idea perteneciente al horizonte cultural cristiano, el alma encuentra, en el cielo o en el infierno, nicho final.

I I

Como cualquier otra disciplina con pretensiones serias, la antropología busca elucidar el sentido de aquello que en principio resulta difuso. En función del rigor teórico, intenta mirar a través del velo. La literatura, por supuesto, opera bajo mecanismos distintos. La verdad de la literatura no está en pugna con la que se construye desde los estudios sociales. Sólo es distinta. Más potente. Porque la forma de la que se sirven sus cultores no rehúye la complejidad. Más que ilustrar, como hace la antropología (o la historia o la sociología), la literatura revela. Y la revelación, a diferencia de la ilustración, pertenece al orden de lo arcano.

I I I

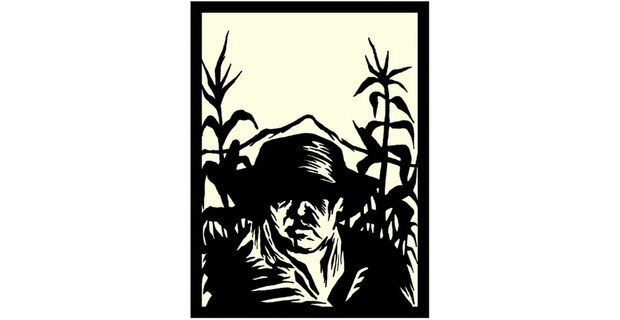

Sobre la revelación de esa dimensión oculta de la existencia humana se asienta Ch’ulelal, de Cristina Patishtán López (Chiapas, 1993). En los seis cuentos que componen el volumen, lo oculto pauta el derrotero vital de hombres y mujeres; configura su destino (como ocurre con Lukax, Petul o Markux, personajes que aparecen en “Ch’ulelal”, primero de los cuentos); perturba la interioridad humana (como en “Fuego”, relato en el que su protagonista, Malin, es presa de un deseo que la consume desde adentro) o satura de pesares la vida cotidiana (como sucede en “El regalo”, “Los albinos”, “Debí haber huido” o, de nuevo, en “Ch’ulelal”).

IV

En un ensayo clarificador acerca de Ch’ulelal, el novelista Mikel Ruiz señala que lo siniestro es el hilo que vincula entre sí a cada uno de los cuentos de Cristina Patishtán. Y agrega: “De acuerdo con Sigmund Freud, podemos concebir el sentimiento de lo siniestro como aquella suerte de espantoso que afecta las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás” (“Los cuentos siniestros de Cristina Patishtán”, 2024). Eso siniestro que identificó Mikel Ruiz, también se manifiesta en sueños, fantasías, mitos (según Freud). Incluso, como se lee en varios de los relatos de Patishtán, en los cuerpos de la gente.

Que lo siniestro sea un rasgo distintivo de la obra de Patishtán abre la vía para pensar el ch’ulel como instancia que se revela en tanto sino espantoso. Lo espantoso, se entiende, descansa en la imposibilidad de huir de él. La razón es simple: desobedecer el mandato de ese otro que configura el destino particular del ser humano conduce a la perdición, a la muerte.

En esto radica, me parece, la potencia de los cuentos de Ch’ulelal. La idea de que es imposible escapar de un destino indeseado pero concebido de antemano constituye el fundamento de la tragedia.

En su origen, sostiene Roland Barthes, la tragedia concentraba su fuerza y dinamismo en la tensión derivada del conflicto habido entre el héroe y el otro, un otro que era una voz que transmitía un mensaje oracular. Ahora bien, sigue Barthes, “[la] tragedia ha ido evolucionando hacia lo que hoy llamamos el drama, o sea, la comedia burguesa, que se basa en los conflictos de los caracteres, y no en los de los destinos” (“El teatro griego”, 2009).

En buena medida, los relatos de Cristina Patishtán captan mucho de esa tensión originaria. Los suyos no son dramas burgueses. Son dramas humanos, historias sobre los destinos. Los personajes de sus cuentos sienten la presencia de ese otro siniestro, perciben sus movimientos, escuchan su voz. Llegan, incluso, a ser testigos de la desmesura que instala sobre los cuerpos de los frágiles.

Escribe Piglia: “Podemos hablar de la relación que Freud estableció con la tragedia, pero no me refiero a los contenidos de ciertas tragedias de Sófocles, de Shakespeare, de las cuales surgieron metáforas temáticas sobre las que Freud construyó un universo de análisis. Me refiero a la tragedia como forma que establece una tensión entre el héroe y la palabra de los muertos” (“Los sujetos trágicos”, 2015).

La palabra, cruel y festiva, de los muertos, de los otros. Los siniestros. Ch’ulelal.

V

Igual que el alma, el ch’ulel viaja a través de ámbitos que pertenecen a dominios usualmente tipificados de extraños. Pero retorna o puede retornar. Posee un huésped. Y el huésped está ahí, esperando, maltrecho o atrofiado: un territorio vulnerable. El ch’ulel revela algo de esos mundos a través de sueños. O de pesadillas. Convierte al ser humano en su morada: “Los cuerpos —se oye decir a un curioso personaje que figura en “Ch’ulelal”— se debilitan, y a través de un sueño entro a mi nuevo hogar. La gente piensa que acabó con el mal. Conmigo no pueden […], soy un ser antiguo, yo ya estaba aquí, incluso mucho antes de que ustedes nacieran. Aprendí a cambiar de casa y a cuándo dejarla. Vivo en el aire, en el sonido de los árboles, la noche es mi mejor camino. Soy de muchas formas” (2024: 29).

¿No ocurre lo mismo con el alma? Cuando pierde sus alas, dice Estesícoro en boca de Sócrates, “el alma va a la deriva, hasta que se agarra a algo sólido, donde se asienta y se hace con [un] cuerpo terrestre que parece moverse a sí mismo en virtud de la fuerza de aquélla. Este compuesto, cristalización de alma y cuerpo, se llama ser vivo y recibe el sobrenombre de mortal” (Fedro, 2010). Sólo el alma y no el cuerpo, como se sabe desde el Fedón, es inmortal. Igual que el ch’ulel.

De lo anterior se sigue que ch’ulel y alma son dobles. O suponen desdoblamientos. Al liberarse o desprenderse de la dimensión orgánica o material, se convierten en entidades que por sí solas exploran esos mundos que trascienden la lógica terrena. En definitiva, son seres enigmáticos que recorren espacios que también están hechos de enigma.

VI

No hay forma de obviar la dimensión enigmática presente en los cuentos de Patishtán. El enigma, convengamos, entendido menos como una variante amable de la exotización que como un modo de conceptualizar el mundo propio, de signar el espacio en que uno se desenvuelve. El enigma, lo supo Edipo, guarda una relación estrecha con el sino trágico. En términos generales, éste es su funcionamiento: Alguien recibe de otro un mensaje, puede que un llamado. Ese alguien lidia con el mensaje y con la tarea impuesta. En la tragedia griega, sostiene Piglia, el colapso final inicia con un fallo de lectura. Edipo no entiende lo que revela Tiresias. Él, Edipo, no sólo es el causante de las tribulaciones de cuantos le rodean; es, además, la fuente de su propio infortunio. La lógica detrás de sus acciones hunde su raíz en lo desconocido. Aunque él lo ignore, son guiadas por otro, están dadas de antemano. No es que se rebele. En todo caso, su rebeldía (que a ratos se aproxima mucho a la necedad) se ancla en la incomprensión. Edipo es un ciego.

En dos de los cuentos que forman parte de Ch’ulelal, la incomprensión y la rebeldía son fundamento de la tragedia de los personajes.

Los padres de Lupa, una niña extraña que sufre convulsiones, parecen no entender los signos que anuncian la catástrofe que viene. Lupa, se les dice, está recibiendo un don. Para liberarla de sus dolencias, acuden con el brujo Antún. A lo largo de una noche entera, Antún trabaja. Por órdenes de Antún, los padres no asisten a la curación de su hija. Oyen, eso sí, ruidos y sonidos estremecedores. Cuando todo se calma, corren a buscarla. No hay rastro de Antún. Lo que ven a continuación los deja perplejos: “en [la] espalda [de Lupa, Vel, su madre, encuentra] moretones, huellas de rasguños. Era como […] si hubiera peleado contra un ave u otro animal” (2024: 126). De esto va el cuento “El regalo”. De nuevo: la tragedia consiste en la imposibilidad humana de captar a las claras el mensaje del otro. Lupa fue un regalo para sus padres; mereció un don, de acuerdo con Antún, y por eso era necesario trabajar con ella, atenderla, “para que pudiera recibir su regalo”. Pero puede que Lupa haya sido algo más, un presente destinado acaso para seres provenientes de otro plano. Una especie de ofrenda: el regalo.

Elen, protagonista de “Peces de colores”, es otro tipo de sujeto trágico. Luego de experimentar un dolor profundo, Elen enferma. En sueños, se le revela que ella será la voz de otro, difusora de su mensaje: “Te lo diré así: la única forma de salvarte es entregándote un trabajo. Trabajarás toda tu vida sirviéndole a las personas que te necesiten, sin excepción, a la hora que sea, [y] no te puedes rehusar. Eso sí, no podrás amar a nadie ni ser amada. Si me desobedeces, lo pagarás caro” (2024: 183). Elen opta por desacatar los designios ajenos. Rechaza la soledad. Junto a su padre, ese otro extraviado y recuperado luego, se dirigen al río en busca de peces de colores. Por este acto, Elen, la rebelde, paga un alto precio.

VII

Resulta legítimo pensar como injusto el destino de muchos de los personajes, particularmente femeninos, que circulan en Ch’ulelal. Pero los cuentos de Cristina Patishtán no son valiosos solo por retratar el oprobio, la vileza. La literatura, y esto lo sabe Patishtán, denuncia de otro modo.

Entre otras cosas, el escritor de ficciones construye un nuevo sentido a partir de los elementos que forman parte de su horizonte cultural, su tradición. La tradición de un escritor se nutre de los cuentos y novelas leídos, de las voces de quienes han influido en su trabajo. La crítica, que es una forma de la denuncia, sobreviene cuando el que narra vulnera los modos convencionales de entender el mundo. Subvertir el orden por medio de la ficción es lo que otorga a la literatura el estatus de cosa atemporal (como si fuese un ch’ulel; como si lo tuviese).

Más que por ilustrar las duras condiciones de vida prevalecientes en determinado espacio, Ch’ulelal sobresale por mostrar lo que yace, como al acecho, bajo la superficie o detrás de lo visible; en suma, por hacer posible el encuentro con las zonas ocultas del mundo, de la realidad y del interior humano. En eso consiste la revelación, la literatura.

VI I I

En sueños, me veo diciendo a desconocidos lo siguiente: “Algo parece estar llegando a su fin. Algo parece estar muriéndose. Todavía se resiste. O se empeña en lanzar sus últimos estertores. Cuando llegue el final quedarán sobre la tierra seca algunos testigos. Cristina, lo sé, o lo intuyo con demasiada fuerza, estará ahí para correr el velo tras del que se oculta eso incierto. Y su palabra llegará hasta nosotros, habitantes de un mundo al borde del colapso. Ya está, de hecho, llegando. Ya suena. Resuena. Y significa. Una palabra nueva para un viejo, este mundo que se apaga. Esa respiración agónica anuncia la otra voz. Su voz”.