PALESTINA: EL TRISTE CUENTO DE LA RANA Y EL ESCORPIÓN / 340

LA INVENCIÓN DE LA TIERRA DE ISRAEL

Sólo la directa cooperación con los árabes puede crear una vida digna y segura [...] Lo que me entristece no es tanto el hecho de que los judíos no sean lo suficientemente inteligentes para comprender esto, sino más bien que no son lo suficientemente justos como para quererlo.

Un día, un escorpión quería cruzar el río y le pidió a una rana que le llevara sobre sus espaldas. «¡Pero si tú picas a cualquier cosa que se mueve!», observó asombrada la rana. «Sí», respondió el escorpión, «pero no te picaré a ti, porque entonces también yo moriría». La rana aceptó la lógica de su respuesta. Cuando iban por la mitad del río, el escorpión picó a la nadadora. «¿Por qué hiciste eso?», se lamentó la rana, «¡Ahora moriremos los dos!». «Es mi naturaleza», gimió el escorpión momentos antes de ahogarse en las profundidades.

De un autor anónimo, en un tiempo desconocido

El cuento de la rana y el escorpión es una conocida historia con una moraleja familiar: no todo el mundo decide sus acciones basándose en el sentido común, y la naturaleza y la esencia a menudo determinan cómo actuamos. Los procesos y los movimientos históricos no poseen exactamente una naturaleza y sin duda no poseen una esencia. Sin embargo, sí tienen unos mitos inertes —o por lo menos van acompañados de ellos— que no siempre encajan con la cambiante lógica que resulta de circunstancias cambiantes. Como reza el dicho británico, «el sentido común no es siempre común». Las características de la actual fase de la empresa sionista refuerzan esta observación.

La construcción del mito de un pueblo judío errante que fue desarraigado de su patria hace dos mil años y que aspiraba a regresar en la primera oportunidad posible, está imbuida de una lógica práctica incluso aunque esté totalmente basada en fabricaciones históricas. La Biblia no es un texto patriótico, igual que La Ilíada o La Odisea no son obras de la teología monoteísta. Los agricultores que habitaban Canaán no tenían una patria política porque semejantes patrias no existieron en la antigüedad de Oriente Próximo. La población local que empezó a abrazar una creencia en un único Dios nunca fue desarraigada de su hogar sino que simplemente cambió la naturaleza de su fe. No se trataba de un pueblo único que fue desperdigado por todo el mundo, sino de una dinámica religión nueva que se extendía y adquiría nuevos creyentes. Las masas de conversos y sus descendientes anhelaron apasionadamente y con gran fortaleza mental el lugar sagrado del que se suponía que vendría la redención, pero nunca consideraron seriamente el trasladarse allí y nunca lo hicieron. El sionismo no era en absoluto la continuación del judaísmo sino por el contrario su negación, y por esta razón el judaísmo rechazó al sionismo en un periodo anterior de la historia. A pesar de todo esto, el mito ha calado en una cierta lógica histórica, que a su vez ha contribuido a su parcial realización.

A pesar de su inherente judeofobia, el estallido del nacionalismo que barrió Europa Central y del Este en la segunda mitad del siglo XIX inyectó sus principios dentro de una pequeña parte de la perseguida población judía. Esta selecta vanguardia percibió el peligro que se cernía sobre los judíos y por ello empezó a esculpir un autorretrato de una nación moderna. Al mismo tiempo comprendió la influencia que tenía su centro sagrado y lo convirtió en la imagen de un antiguo lugar donde la tribu «étnica» había brotado y desde donde se había expandido. Esta territorialización nacional de lazos hasta entonces religiosos fue uno de los logros más importantes del sionismo, aunque no fuera completamente original. Es difícil valorar el papel desempeñado por el cristianismo en general, y por el puritanismo en particular, en producir el nuevo paradigma patriótico, pero no hay duda de que estas fuerzas estuvieron entre bastidores durante el histórico encuentro entre la concepción de los hijos de Israel como una nación y el proyecto de colonización.

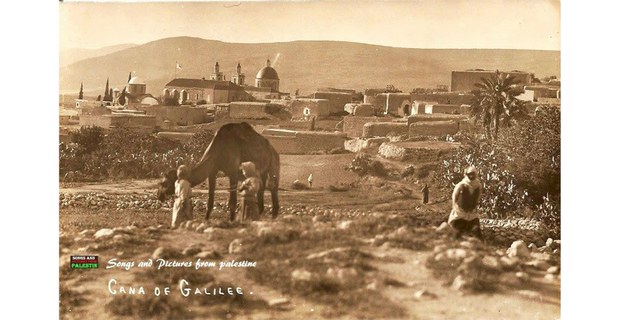

Bajo las condiciones políticas que prevalecían a finales el siglo XIX y comienzos del XX, la idea de establecerse en áreas «desoladas» todavía conservaba una considerable lógica. Era el momento cumbre de la era del imperialismo y el proyecto sionista fue posible por el hecho de que su tierra de destino estaba poblada por una anónima población local que carecía de una identidad nacional. Si la visión y el movimiento hubieran surgido antes, en los días en que Lord Shaftesbury había propuesto la idea, el proceso de colonización quizá hubiera sido menos complicado y el desplazamiento de la población local, como se había producido en otras zonas coloniales, quizá se podría haber logrado con más facilidad y menos recelos. Sin embargo, a mediados del siglo XIX los judíos devotos, principalmente de Europa Central y del Este, creían que la emigración a la Tierra Santa produciría su profanación y por lo tanto no tenían ningún deseo de realizarla. Los judíos que vivían en Occidente ya eran suficientemente seculares como para no caer en la pseudorreligiosa trampa nacionalista que les llevaba a una región que, desde su perspectiva, no ofrecía ningún atractivo ni cultural ni económico. Además, empezaban a aparecer los comienzos del monstruoso antisemitismo que se apoderaría de Europa Central y del Este, y la gran población yiddish se despertó demasiado tarde de sus sueños como para abandonar los alienantes entornos que estaban a punto de devorarlos.

Si no hubiera sido por la negativa de los países occidentales a aceptar la emigración masiva resulta dudoso que se pudiera haber construido este ethnos ficticio, o que un número significativo de judíos y sus descendientes hubieran emigrado a Palestina. Pero la eliminación de todas las demás opciones obligó a una minoría de los desplazados a emprender su camino hacia la Tierra Santa, a la que inicialmente consideraban un lugar de destino extremadamente poco prometedor. Allí tuvieron que desplazar a una población local que sólo recientemente, de forma vacilante y bastante tarde, había asumido atributos nacionales. Los conflictos producto de la colonización eran inevitables, y aquellos que pensaron que podían ser sorteados sólo estaban engañándose a sí mismos. La Segunda Guerra Mundial y la destrucción judía que causó crearon unas circunstancias que permitieron a Occidente imponer un Estado de colonos sobre la población local. El establecimiento del Estado de Israel como lugar de refugio para los judíos perseguidos se produjo durante las últimas horas, o para ser más preciso, en los momentos finales de la agonizante era colonial.

Sin el mito movilizador de la colonización étnica, la campaña por la soberanía probablemente no hubiera tenido éxito. Sin embargo, en determinado momento la lógica que ayudó a establecer la nación israelí se desvaneció y el demonio de la mítica territorialidad se apoderó insolentemente de sus creadores y de su producto. Su venenosa picadura surge al principio de la narrativa, con la introducción de la conciencia de una patria cuyas imaginadas fronteras exceden en mucho a las de los espacios verdaderos de la vida real. Esta conciencia hizo que la gente concibiera grandes, casi ilimitadas expansiones, al mismo tiempo que la negativa palestina a reconocer la legitimidad de la invasión extranjera de su tierra –y su violenta resistencia– proporcionaba repetidamente un pretexto para la continua expansión. Además, cuando en 2002, a través de la iniciativa de paz lanzada por la Liga Árabe, todo Oriente Próximo acordaba oficialmente reconocer al Estado de Israel y le invitaba a unirse a la región, Israel respondió con indiferencia. Después de todo, sabía muy bien que semejante integración sólo podía llegar al precio de despedirse de la Tierra de Israel y de sus antiguos lugares bíblicos y conformarse con un Estado «pequeño».

Durante cada uno de los asaltos del conflicto nacional sobre Palestina, el conflicto más largo de la era moderna dentro de su clase, el sionismo ha intentado apropiarse de territorios adicionales y, como hemos visto, una vez que esos territorios quedaban consagrados desde una perspectiva nacionalista, suponía un esfuerzo inmenso el renunciar a ellos. La guerra de 1967 fue la que finalmente atrapó a Israel en una trampa dulce pero sangrienta de la que ha sido incapaz de escapar por sí mismo. Aunque es cierto que todas las patrias modernas son construcciones culturales, no obstante retirarse del territorio nacional es una tarea virtualmente imposible, especialmente cuando se intenta por propia decisión. Incluso aunque el mundo pudiera ser convencido de que el objetivo del sionismo ha sido encontrar un lugar de refugio para los judíos perseguidos, y no la conquista de una imaginada tierra ancestral, el mito ethno-territorial que impulsó a la empresa sionista y que constituyó una de sus bases conceptuales más sólidas no puede ni está dispuesto a retirarse.

Finalmente sin duda acabará por desvanecerse como el resto de las mitologías nacionalistas de la historia. Sin embargo, todos aquellos que no están dispuestos a abrazar un enfoque tan completamente fatalista deben hacerse la siguiente pregunta: ¿La desaparición de este mito se llevará consigo a la sociedad israelí en conjunto junto a todos sus vecinos, o dejará señales de vida tras su paso? En otras palabras, ¿el escorpión simboliza únicamente al mito sionista, o toda la empresa cultural nacionalista que creó ese mito es la que está imbuida de los solitarios y paranoicos atributos del escorpión y por ello está destinada a continuar nadando confiadamente hacia su propia ruina y la de otros? El amargo destino de la rana no sólo es una cuestión del futuro. Desde hace bastante tiempo los palestinos han soportado un constante sufrimiento.

Schlomo Sand, historiador israelí nacido en Austria (1946), emigró a la naciente Israel en 1948 y vivió en lo que fue la aldea palestina de al-Sheikh Muwannis. En 2022 adquirió la nacionalidad francesa. Autor del polémico libro La invención del pueblo de Israel (2009), junto con Ilán Pappé, Avi Shalim, Benny Morris y otros, pertenece a la escuela de la Nueva Historia israelí, que cultiva una visión crítica y racionalista de los mitos teocráticos que justifican la existencia del moderno Estado de Israel en la tierra palestina. A partir de una afirmación del historiador marxista Eric Hobsbaum (“Es totalmente ilegítimo identificar los vínculos judíos con la ancestral Tierra de Israel”), escribió La invención de la tierra de Israel (The Invention of the Land of Israel, 2012, en Colección Gestiones de Antagonismo, Ediciones Akal, 2013, 299 pp.) de donde publicamos su capítulo final, si bien lo sigue un importante epílogo.

Traducción del inglés: José María Amoroto Salido. Se publica con la autorización de Ediciones Akal, México, que publicó recientemente el nuevo libro de Sand, Una raza imaginaria, 2025.