¿LEGITIMIDAD A BASTONAZOS? / 341

El 9 de octubre de 2022, “un grupo de indígenas tzotziles” de Tenejapa y San Juan Chamula entregaron un bastón de mando al licenciado Adán Augusto López Hernández, entonces precandidato a la presidencia (El Heraldo de Tuxpan, 10/8/22). O sea, se lo dieron porque quería ser candidato. Ésa era su encomienda “de servicio”. Años atrás fueron los candidatos y gobernantes del PRI en sus tres niveles quienes aprovechaban el procedimiento tradicional. Ahora bastaba con ser precandidato.

A ver, ¿se otorga a quien lo solicita, o a quien las comunidades determinan que lo merece? ¿En asamblea? ¿En misa? ¿Por las urnas? ¿En las cúpulas de los partidos políticos? Lo han cultivado todos al gobernar (PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Morena). Ello no les impide arrojar la primera piedra y jalarse las corbatas cuando el embastonado pertenece a la competencia, como lo acabamos de ver al inicio de septiembre con la espectacular y polémica entrega de bastones de mando a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una ceremonia expresamente política. Tal investidura es común en las comunidades originarias del país, donde posee significados precisos que son del conocimiento general de sus pobladores.

El archivo Casasola guarda la foto del candidato presidencial en 1957, Adolfo López Mateos, recibiendo un bastón de mando en la emblemática comunidad de Guelatao, Oaxaca. ¿“Mando” de qué, si era sólo candidato? Ya como presidente, también se dio sus bastonazos. Más adelante, Luis Echeverría recurrió al ritual siempre que pudo. José López Portillo lo recibió en el centro ceremonial otomí de Temoaya. Carlos Salinas de Gortari en Chiapas y otros estados. Y así.

Hasta los inefables candidatos y presidentes panistas lo recibieron. Cargaron collares de panes y cempasúchil, portaron sombreros emplumados o enlistonados, chujes, camisolas bordadas, huipiles o jorongos, sahumados en copal y hierbas aromáticas al sonar de cuernos y conchas ceremoniales. Ha venido sucediendo por igual en San Juan Chamula y otros pueblos de Chiapas que en las sierras de Puebla y Veracruz, en los pueblos yoreme del norte, en la península maya y los múltiples municipios de Oaxaca. Hay ocasiones en que el candidato o funcionario de marras puede tener ascendencia indígena. No es requisito. Siempre habrá disponible un chamán, una sacerdotisa, un grupo de danzas autóctonas. Los bastones a políticos adquieren así un sentido partidista.

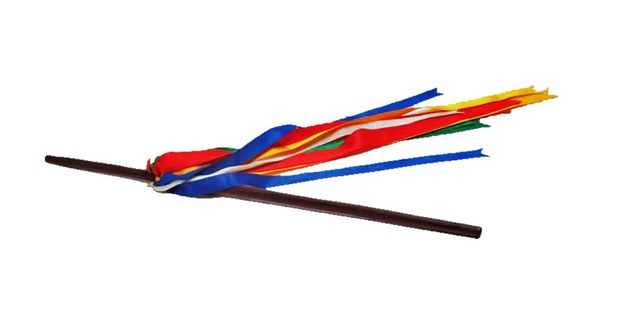

La llamada “entrega de bastón de mando indígena” se ha convertido en una ensalada ideológica que altera su significado progresivamente, en la medida que los poderes políticos lo usan cada vez más para la foto y los baños de pureza. O bien se hacen limpias a cambio de promesas. Para los actuales políticos, sean candidatos o nuevos funcionarios, la “ceremonia” se celebra de cara a la prensa y para los registros multiplicables de la publicidad. ¿Es válido hablar de extractivismo ceremonial? ¿O será que los indígenas llegaron al poder y pueden hacer lo que quieran con sus símbolos y tradiciones? ¿Llegaron al poder? ¿De veras? Se trata de un elemento que ha sido asociado a las culturas indígenas como símbolo de autoridad comunal. Veamos. El sitio Aztecorum ofrece algunos datos: “Diferentes medios y autores aseguran que el bastón de mando es un elemento prehispánico y que existen bastones de mando arqueológicos de gran antigüedad. Sin embargo, la realidad histórica es que se trata de un elemento europeo medieval derivado del manípulo, la vara de mando romana”. El manípulo fue adoptado por la corona española y trasladado a la Nueva España “en la administración de las repúblicas de indios”. A partir de entonces, “se reconoció a las autoridades indígenas con el manípulo”. Éstas lo resignificaron con elementos propios, “dotándolo de un sentido mestizo”. Y añade: “En el México prehispánico, más que bastones de mando, se utilizaban flechas y dardos de atlatl como símbolo de poder político. Podemos ver en códices representaciones de gobernantes con flechas en la mano, en vez de bastón de mando”.

Por lo demás, en toda España son empleados hasta la fecha por los alcaldes en los municipios. También se les considera en términos militares y para los jueces. O sea, hay que reconocerlo como un acto de raíz cristiana e hispana, trasladado a las Américas desde el siglo XVI con fines políticos y simbólicos. Otros países, como Colombia, practican la misma investidura simbólica, que en Euskadi recibe el nombre de makila.

EL DEBATE ACTUAL

La escritora y lingüista ayuuk Yásnaya Aguilar ha comentado intensamente éste y otros fenómenos comunitarios en redes sociales y publicaciones como El País, Revista de la Universidad y Este País. Es una de las pensadoras de clara identidad indígena con mayor audiencia entre la intelectualidad digamos no-indígena, al grado de servir como puente entre el pensamiento indígena y el público general. Su método resulta crítico, no ideológico, sin complacencias folcloristas ni compromisos partidarios, con perspectiva comunal y rigor académico.

Recientemente acuñó la expresión “el efecto Tizoc”, la cual le valió descalificaciones desde la cultura oficial y académica, acusándola de aprovechar “la teoría decolonial originada en el norte global”. Pero como ella dice: “Mi abuela era muchísimo más radical en sus comentarios contra eso de andar dando el bastón de mando a agentes del Estado. Y en mixe, el enojo es más duro. Al lado de mi abuela, soy una blandita y una tibia en este tema”. Para la mediática autora, estos actos públicos generan en la oposición de derechas acusaciones tan burdas como que son actos de brujería, o se mofan “sacando a la luz todo el racismo acostumbrado”. Otras reacciones padecen el “efecto Tizoc”: “percibir a los pueblos indígenas como un monolito indiferenciado, como un otro homogéneo. Nadie recuerda a qué pueblo indígena pertenece Tizoc, el protagonista de la película homónima, lo único relevante es que es indígena. Las llamadas ceremonias ‘indígenas’ generan ese mismo efecto, no importa a qué pueblo pertenezca esa ceremonia, después de todo cumple con los requisitos del estereotipo de lo que se piensa debe ser una ceremonia indígena”. Tales estereotipos “están estrechamente relacionados con el racismo que han sufrido los pueblos indígenas”.

Yásnaya Aguilar registra que cuando la ministra Yasmín Esquivel recibió el bastón de mando por parte de Joaquín Cota Buitimea, gobernador yaqui tradicional de Vicam Pueblo, éste “no se sabía el nombre de ella y se lo preguntó en pleno acto con micrófono abierto”, durante la llamada “Ceremonia tradicional de purificación y entrega de Bastón de Mando y Servicio”. Apunta que, a diferencia de lo que ocurre en las comunidades, donde se les suele llamar “ritual, o ceremonia a secas”, ahora tiene títulos como “Ceremonia de consagración de bastones de mando y servicio” (llevada a cabo en el sitio arqueológico de Cuicuilco para los nuevos ministros de la Corte), la mencionada “Ceremonia tradicional de purificación y entrega de Bastón de Mando” en el Zócalo, o “la limpia de energía” a las senadoras morenistas Edith López y Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado en la “ceremonia de apertura tradicional indígena”, como parte del foro Reconocimiento, Justicia y Pluralismo para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. “La limpia la hizo Guadalupe Pérez, de Chamula”, detalla. No podemos olvidar el “Ritual indígena para pedir permiso a la Madre Tierra para construir el Tren Maya”, efectuado en el aeropuerto de Palenque en diciembre de 2018.

En otro comentario, la autora señala: “Sobre la entrega de bastones de mando ya el escritor mixe Mito Reyes ha analizado la historia, contexto e implicaciones de este gesto”, que se hizo más frecuente con la llegada del gobierno morenista. “Un símbolo como el bastón de mando representa la autonomía de los pueblos, representa su auto-gobierno. Entregar ese mando a uno de los poderes del Estado contraviene el sentido que ha tenido para muchas comunidades”. Encuentra “interesante” que se diga “que se trata de una ceremonia tradicional cuando más bien es la primera vez que se entreguen bastones de mando a ministros de la Suprema Corte; más que tradicional, es una ceremonia inédita”.

APROPIACIÓN, REPRESENTACIÓN, RESIGNIFICACIÓN

Milvet R. Alonso Gutiérrez, hispanista de la Universidad de Georgia, analizó estos eventos en la zona rural de Querétaro como performances que llevadas a cabo políticamente dan lugar a varias lecturas por parte de participantes y espectadores.1 “Es una dinámica que oscila entre el enfrentamiento y la negociación”, que se evidencia a través de las palabras y los simbolismos. En el siglo XXI encuentra que, en vez de armas de guerra, es en los discursos, la resignificación de símbolos y la constante negociación y resistencia donde se inserta la presencia indígena en la economía global.

“Esta nueva forma de resistencia acepta, usa y aprovecha la imagen politizada y turística que los medios de comunicación y el Estado han hecho. Dicha proyección ha contribuido a que el turismo nacional se quiera etnificar en las ceremonias de equinoccio de primavera que se celebran en diferentes sitios arqueológicos y naturales a lo largo del país”. La investigadora cita a Rosalba Delgadillo Torres (“El equinoccio de primavera: mitos y realidades”, en Casa del tiempo 13, 57, 2008): “Los indígenas son discriminados todo el año, pero ese día, los que los ignoran se disfrazan de ellos porque ‘todos queremos ser indios’. Los grupos indígenas son conscientes de esto y al aprovecharlo cuestionan las ideas tradicionales de lo que es auténtico o no, porque la historia se sigue escribiendo en estos nuevos espacios, físicos y metafóricos”.

Los nuevos acercamientos entre la cultura dominante y las culturas indígenas “implican transformaciones continuas en las tradiciones, en los símbolos y en las relaciones de ambas partes”. Dichas transformaciones “no dejan de ser conflictivas para una y otra parte, y a los espectadores, en apariencia pasivos, se les presenta un desafío en términos culturales, políticos y sociales”.

¿A QUIÉN REPRESENTAN LOS QUE OTORGAN EL BASTÓN?

En diciembre de 2018, tras la entrega del bastón al entonces nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, el analista Luis Hernández Navarro advertía que, contra lo que se afirmó oficialmente, quienes se lo dieron “no representan al conjunto de los indígenas de México. Se representan a sí mismos y, en algunos casos, a sus comunidades y organizaciones. No hablan por el conjunto del movimiento, sino de una corriente de éste que busca un espacio en el seno del INPI. Sin ir más lejos, el Congreso Nacional Indígena, la articulación más importante del mundo indio, no participó en esta ceremonia”. Y sostuvo: “Es una invención. Los bastones son símbolos de autoridad de cada comunidad, tribu o nación”. Cita al intelectual zapoteco Jaime Martínez Luna, quien calificó de performance a la ceremonia de investidura del Zócalo: “Quien se lo otorga al nuevo Presidente de la nación en esta ocasión no representa nadie”. Según Hernández Navarro, “la ceremonia de investidura en el Zócalo puso al mundo indio en el centro de la atención pública. Eso, que debió ser un gran acontecimiento, terminó desvirtúandose, porque se hizo de una manera folclórica. Se trivializó la cultura y espiritualidad de los pueblos originarios, unciéndola al poder”. Consideró que el acto sólo puede entenderse “desde la lógica del neoindigenismo que acompaña y justifica el emprendimiento de grandes megaproyectos en territorios de los pueblos originarios”.

TAMBIÉN LA INDUSTRIA DE LA MODA

Tan de moda está el encanto de los bastones de mando indígenas que en 2021 los jóvenes Daniel Furlong y Driel Molmont se convirtieron en los primeros modelos en recibir un bastón de mando. En palabras del jefe en redacción y edición de Vogue México y Latinoamérica, Enrique Torres Meixueiro, “forman parte de una nueva generación que ha roto los moldes de lo normal que solíamos ver en las pasarelas o las campañas publicitarias. Un puñado de valientes que toman las pasarelas para hacer una declaración en un mercado tradicional como lo es el mexicano”. Fueron elegidos, “para ser los portadores del Bastón de Mando como embajadores por la Paz, en representación de las 68 lenguas maternas y pueblos indígenas y afrodescendientes en México”. Vogue informó que “el proyecto principal de los embajadores, de Mexiutopic y el Consejo Nacional de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas (sic), junto a las diferentes organizaciones involucradas, es buscar la creación de un Senado indígena constitucional (otro sic), para así poder darle voz a estas comunidades y protegerlas legalmente”. El propio Furlong declaró que el propósito era “generar un espacio de acercamiento y aprendizaje en donde se pueda recopilar toda la información sobre la historia, simbología y cosmología que traen consigo los diferentes textiles y técnicas de las comunidades, para así distribuirlas en las diferentes universidades, medios de moda y hacerlas un punto de referencia en esta línea tan delgada entre la inspiración y la apropiación”.2

PONGAMOS QUE MICHOACÁN

Según el portal P’urhépecha-Página Comunitaria, “entre los antiguos p’urhépecha del siglo XVI, el Petámuti portaba la Tsirikuarhekua (bastón-lanza) en ceremonias y ritos”, que consistía en una vara larga “con talla de dos serpientes enroscadas que simbolizaban el poder de la sabiduría y el conocimiento”. El Petámuti “memoraba la historia o daba cuenta de los hechos sobresalientes del pueblo, sabía de la vida en todos los sentidos, era un hombre sabio y no tenía poder de mando, pero era el indicado para portar el bastón”. Dentro de los actos de K’urhikuaeri Kuinchekua (ceremonia de encendido del fuego e inicio del año nuevo), se ha recuperado este símbolo “para usarlo como llave: abrir y separar el espacio-tiempo y entender el pensamiento y obra de los antepasados” por “caminos que nos lleven a un renacimiento razonado e inteligente de la Ireta (comunidad)”. Durante el periodo novohispano, a los gobernantes de los pueblos originarios “se les permitió seguir ejerciendo el poder, pero desde una perspectiva europea y religiosa, por lo que el símbolo fue remplazado por una vara o bastón de mando, en algunos pueblos con una cruz en la punta de la vara”. En la mayoría de las comunidades p’urhépecha se sigue usando. La vara es cargada por el “mandón” o jefe de los Tata K’ericha, (Consejo de Mayores), y lo llaman Santa Crusi. De acuerdo con los p’urhépecha, “el bastón o vara no simboliza el mando como se ha afirmado en algunos textos de investigaciones sobre su uso actual”. El Concejo de Principales prehispánico “deliberaba un mandato sobre un hecho particular”, y quien lo hacía cumplir o ejecutar era el Cazonsi; en cierta forma él tenía el mando, “pero él no portaba el bastón”, sino el mencionado Petámuti. Para ejemplificar el uso real de estos bastones, está el caso de Cherán K’eri. En 2012, reconociendo que su lucha se sustentaba en valores comunitarios de la Ireta p’urhépecha, el Concejo de Cargueros de K’urhikuaeri K’uínchekua “en asamblea general realizada en la comunidad de Conguripo, determinó entregar el símbolo de poder p’urhepecha Tsirikuarheta (bastón de la sabiduría) al pueblo de Cheran K’eri, y lo recibieron los 12 integrantes del Concejo mayor del Gobierno P’urhepecha de Cherán, durante la toma de posesión de dicho cargo comunitario en esa localidad”. Vaya que Cherán K’eri ha honrado ese “mando”. Hay tantas experiencias como comunidades estructuradas, sin relación con el moderno y sin duda debatible empleo legitimador del poder político y su escenificación mediática, algo no muy “tradicional” que digamos.

__________

Notas:

1. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-39292019000400178

2. https://www.vogue.mx/moda/articulo/daniel-furlongprimer-modelo-en-recibir-baston-de-mando-indigena