PARA PODER VIVIR

John Berger: G, a novel

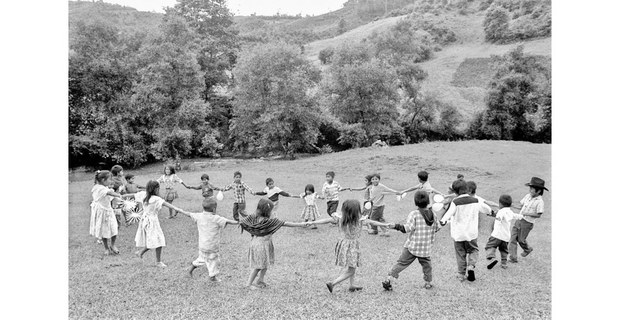

En varios momentos puntuales de nuestra historia reciente como país, las comunidades originarias o afrodescendientes, sus organizaciones y grupos amplios que por su devenir se reconocen como pueblos, comenzaron a cobrar visibilidad en sus acciones reivindicativas o de resistencia abierta.

Al filo del siglo XXI, estas acciones se multiplicaban y diversificaban. Y la caravana del color de la tierra reunió, desde tantísimos rincones del país, las voces, los reclamos con propuesta y consenso —entre éstos a los derechos que siempre les negaron.

Tal momento fue fulgurante pero no por los resultados exhibidos por los medios. Los supuestos triunfos podrían verse como incompletos o fallidos.

A la distancia de los años la clase política de esa coyuntura resultó obtusa para entender el torrente que les increpaba desde por lo menos 500 años y 28 regiones del país, o con bastante claridad tuvo miedo de lo que ocurriría —de hacerle caso a las demandas de reconocimiento de derechos que con tal contundencia surgían en los lugares que fueron tocados en el recorrido de la caravana.

La historia está muy contada y nuestra ingenuidad de entonces nos hizo pensar que se podrían reconocer derechos plenos para los pueblos, de un modo en que lo resultante fuera algo compartido, algo pactado entre gobierno y las comunidades y organizaciones de esos pueblos. Habría sido elegante e innovador proponer seriamente un co-gobierno, por lo menos para algunos asuntos cruciales. Eso habría inugurado una nueva relación del gobierno con los pueblos.

A juzgar por el reciente desfile de bastones de mando, la puesta en escena que la clase política comenzó a ensayar desde principios del siglo XXI al desfigurar la posible reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, sigue siendo el guion que les es muy importante montar en sus escenarios, aunque éstos estén cada vez más entreverados, y sus protagonistas estén, más que desnudos, descubiertos.

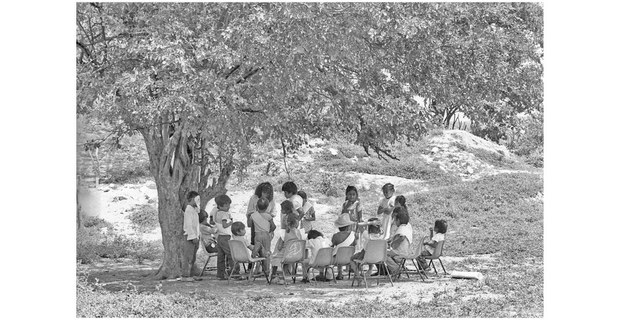

Aunque los pueblos llevan siglos si no es que milenios en su brega cotidiana, el momento dio para hacer conciencia plena de las labores de largo plazo encaminadas a la revitalización propia. Para los pueblos originarios, su verdadero logro fue haber recuperado el turno a la palabra. Nadie se los concedió. Lo tomaron, y comenzaron una puesta en común de las condiciones precisas que pesan sobre sus regiones, entendiendo quiénes son los operadores, quién mantiene los controles, dónde y cómo funcionan los acaparadores, cuáles son las zonas afectadas, las tierras erosionadas, los bosques talados; cuáles son las empresas que complicitan en este despojo que no cesa, cuáles son sus métodos de invasión, de acaparamiento, de expulsión, de sumisión de las comunidades.

Y por supuesto la imposición de leyes y reglamentos, el cúmulo de políticas públicas que contribuyen a un aprisionamiento que le es vital a los grupos de poder para mantener su dominio.

En Chiapas, con serios problemas agrarios, racismo, imposición de autoridades e impunidad caciquil, incendios, ajusticiamientos y venganzas, la historia condujo al levantamiento indígena de 1994, de inmensa base popular, con innegables repercusiones mundiales para el futuro de la humanidad, no sólo de México. La historia reiterada es que quienes se rebelaron tuvieron y mantienen la honestidad y la sensibilidad como para poner por delante el escuchar la palabra de la sociedad civil que no quería una guerra y la pararon para intentar alternativas de consenso. Y siguen en eso, pasado el primer quiebre del sistema priísta y en pleno régimen morenista.

Gracias a su visibilidad y a construir espacios para decir su palabra y cotejarla, las comunidades, no sólo de Chiapas sino de muchas regiones del país, han insistido en no recurrir a la violencia —si bien la paradoja es que parece poco probable que lo hubieran logrado sin el levantamiento armado del EZLN.

Pero los pueblos originarios y afrodescendientes, y muchos núcleos campesinos están empeñados en no recurrir a la violencia, en no caer en la provocación. Entraña mucho más valor emprender el camino de la resistencia conscientes de lo que implica refrenar la violencia y sostenerse en el camino de la paz no respondiendo a las innumerables provocaciones. Como ha dicho Hermann Bellinghausen: “aquí la valentía ha logrado mantener una paz, frágil y unilateral, pero muy digna por parte de las comunidades que desde Chiapas, para el mundo, resisten. Y no sólo es Chiapas”.

Hoy, todo ese periodo de reflexión comunitaria, esa observación propia, recuperar la historia de las condiciones materiales y sociales a las que se enfrentan, esas labores de organización a partir de las condiciones que los aprisionan, hacen que los pueblos tengan una versión más diáfana de lo que es el gobierno, de lo que es el Estado mexicano, y lo que son los llamados “poderes fácticos”, locales o regionales. Su tarea es abrir la opacidad establecida por las convenciones normatizadas y normalizadas por las figuras de un Estado-Nación con entidades y municipios como bloques de poder/cajas negras que no nos dejan entender lo que verdaderamente está en juego, la trama de corrupciones, sojuzgamientos, engaños y mano de hierro que da forma al país realmente existente desde el nivel más microlocal hasta las esferas de las cámaras legislativas, las secretarías del ejecutivo y el sistema judicial con todo y su flamante suprema corte.

Conferirle importancia a la globalidad incitó a los pueblos indios a indagar en el significado de lo local. En estos treinta últimos años la importancia de eso local se globalizó, y se desnudaron los vínculos y vericuetos de la desigualdad social: la enormidad de procesos que los mantienen paradójicamente marginados de las decisiones y los beneficios, pero cercados por decisiones tomadas en otro tiempo y otro lugar, por extraños que les imponen infinidad de políticas macroeconómicas, programas, proyectos, servicios, asignaciones presupuestales, invasión a sus territorios, su expulsión a las ciudades, su reconversión a obreros, comerciantes o subempleados.

Con su cauda interminable de seducción, crimen, violencia y destrucción consciente de las relaciones de los pueblos con su entorno, es decir con sus parajes; con sus lugares preferidos donde recolectan o cazan y pescan; mediante una destrucción que deshabilita los vínculos de vida de los pueblos con sus cultivos, con sus semillas, con sus saberes y entre las familias que pertenecen a comunidades o pueblos en la convivencia inmemorial, los poderes fácticos han socavado el horizonte real de posibilidades. El exilio ha sido una respuesta de las comunidades para volver a estar presentes ejerciendo su vida desde fuera de la misma, siempre y cuando hayan logrado establecer vínculos entre la migración y sus comunidades de origen.

Este horizonte que los pueblos van entendiendo muestra una enorme deslegitimación del gobierno. La gente socializa y reflexiona como nunca antes en la historia del país. Si algo ha logrado el movimiento zapatista y el Congreso Nacional Indígena (con sus ramificaciones en la Red en Defensa del Maíz, la Salud en Manos del Pueblo, el interminable grupo de colectivos de derechos humanos, de madres buscadoras y todos los diferentes proyectos de soberanía alimentaria, agroecología, la partería tradicional, custodia de semillas nativas, mercados locales, proyectos de comunicación alternativa y los procesos de recuperación de la historia y las relaciones comunitarias), es que hoy exista la convicción de proponerse a sí mismos la autonomía. La libre determinación. No estar sujetos a las consideraciones del poder cuando la devastación, el menosprecio, la violencia y el asesinato siguen siendo las monedas de cambio.

Un recorrido histórico-regional indica que las zonas del país donde existen fricciones, donde con frecuencia los conflictos estallan, sean violentos o meramente de protesta o resistencia cotidiana, son las mismas en donde a lo largo de cinco siglos se resistió, se argumentó jurídicamente en favor de derechos o hubo rebeliones y levantamientos: el Istmo de Tehuantepec, la Península Maya, la Sierra Huichola, Chiapas, Guerrero, las Sierra Norte y Sur de Veracruz, todo Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y Durango, Sonora, Chihuahua, Michoacán y Morelos, por citar unos cuantos.

Lo inédito es que desde tantas regiones exista un amplio tejido de redes informales que no sólo significan un “proceso de acumulación de fuerza”, sino algo más allá, un cambio cualitativo que está transformando, invisible aún, los más recónditos rincones. Todos los problemas acumulados, y toda la experiencia que sigue su tejido en cada región, se tornaron inevitablemente un espectro nacional, polimorfo y acaso fragmentario, pero que con el corazón en la mano sigue tocando a la puerta.

La convicción de los pueblos no ha cambiado, por más que se les divida con procesos de certificación de sus parcelas comunales o ejidales. Por más que la cauda de políticas públicas busquen la privatización de sus semillas, les impongan programas como Sembrando Vida, les abran la selva para introducir las vías del tren maya y sobre todo entrometan la administración y la gestión militar en las zonas que son territorio maya peninsular.

Por más que los quieran corromper con los programas de servicios ambientales y de la “reducción de las emisiones de la deforestación y la devastación” (REDD) que implican pagarle a las comunidades por cuidar su bosque, algo que a lo largo de los años se ha convertido en una fuente de fragmentación y claudicación para muchas comunidades en el mundo que buscaron cuidar su bosque y terminaron vendiendo su territorio cuando la estafa oculta cobró sus cuotas.

Por fortuna hemos transitado del tiempo en que los pueblos y comunidades eran objeto de atención y divulgación, de donde se hablaba del “problema indígena”, a una situación donde los pueblos saben que tienen que estar en el entendimiento, la concientización, la recuperación histórica, la reconstitución de los vínculos fundamentales de la comunidad, y ejerciendo su autonomía de visión y de pensamiento, además de la autonomía en su gobierno y su impartición de justicia.

Recorriendo las regiones hoy, nos regresan las historias de los enclaves. Ahí hay algunas antiguas señales del paso por el mundo de tantas comunidades en cuya experiencia acumulada todavía se reconocen ellas mismas, y muchas otras del país.

Al llegar la invasión se desataron procesos de resistencia —de la revuelta al levantamiento, rebelión o insurrección, gradaciones todas de un continuo difícil de definir— que en la época colonial tuvieron manifestaciones particulares dependiendo de las regiones en que estos procesos ocurrieron.

Pueden rastrearse sus motivaciones a los momentos particulares en que las diferentes regiones sufrieron el embate de la conquista y de las previsiones y políticas instauradas al consolidarse el sistema colonial en lo que hoy es México.

La independencia puede verse como un primer clímax de todo lo acumulado en los tres siglos anteriores, en particular por las condicionantes que definían la vida en la segunda mitad del siglo XVIII.

Friedrich Katz ha apuntado que “los conflictos que se produjeron en el campo durante la Colonia se pueden dividir en tres tipos”.

Por un lado están las rebeliones locales con las cuales las comunidades intentaban revertir, “corregir los agravios específicos de la administración colonial, más que proponerse derrocar el sistema colonial del todo”. Éstas ocurrieron en las regiones centrales y el sur, mientras que en la frontera norte ocurrieron movimientos protagonizados por pueblos no conquistados “que se resistían a los intentos de colonización española”. Hubo además “levantamientos a gran escala, contra el sistema colonial en su conjunto, de grupos que habían aceptado superficialmente las normas españolas y la religión cristiana, y que buscaban restaurar algunos elementos de lo que ellos consideraban que había sido el orden social, económico y religioso prehispánico. Éstos solían producirse principalmente en la periferia sur del país”.1

A la luz de los siglos y repensando el presente, muchos de los movimientos no fueron tan locales como aparecen; la vasta región norte y sureste en la que los pueblos resistieron la expansión de los españoles fue creciendo y modificándose conforme los conquistadores tomaban puntos de avanzada.

De igual modo, pese a que las motivaciones o lógicas de esas rebeliones hayan sido en principio locales, confrontaban, a fin de cuentas, el proceso de globalidad en germen que fue la invasión del mundo por los europeos. Una vez instaurado tal régimen globalizante, muchos estallidos locales, vistos en el más largo plazo, fueron manifestaciones de una lógica más amplia que si bien no siempre logró acuerparse en un movimiento masivo, sí configuró trazos que fueron alterando con los años y los siglos el profundo sentido de resistencia que hoy es parte de la memoria de estos pueblos —y de su urgencia de autonomía.

Es decir, queremos insistir que tal anhelo de autonomía no es una moda que se haya colado en estas épocas de globalidad, sino una urgencia que se ha ido convirtiendo en claridad conforme los pueblos van entendiendo con más detalle la complejidad del acoso, el despojo y la devastación de la que han sido objetos durante siglos.

Pero a la vez, también hay que decir que cuando la Colonia entronizó y afianzó la invasión, los conquistadores gobernaron y medraron en México, principalmente, “aprovechando en su beneficio un sistema de exacción de tributos que heredaron de los gobernantes prehispánicos. Los señores nativos continuaron recaudando tributos en especie y trabajo periódico de los campesinos dependientes, transfiriendo ahora a los conquistadores españoles la mayor parte de lo que obtenían. El derecho que obtenían los españoles de recaudar esos tributos recibió el nombre de encomienda, nombre español de una duradera forma mexicana de dominio”, lo que por supuesto les permitió “prosperar y gobernar con una mínima alteración de la estructura social existente”, como bien afirma John Tutino.2

Si a esto le añadimos la compactación de tierras que les fueron arrancadas a las comunidades, concentrándolas en núcleos que no correspondían con su idea de vivir territorialmente en vastas extensiones, puede verse la parte de la pinza de la dominación que se desató con la reestructuración de las políticas públicas que “liberaron” las tierras ocupadas por pueblos indios en vastas extensiones, garantizaron el asentamiento del aparato colonial y el desmantelamiento de cualquier sentido territorial que hubiera existido previo a la Colonia, aunque no su memoria, dice también Tutino.

En estos cuatro párrafos entonces se compacta la historia en curso de un México cuyos pueblos siguen entendiendo la autonomía como la urgencia de sacarse de encima a cualquiera que nos quiera imponer decisiones o visiones que no corresponden con las nuestras propias. En esa autonomía se implica también la recuperación territorial que es el corazón de la vida comunitaria que también está rota, deshabilitada, por la intervención y la imposición que hay que erradicar para poder vivir.

__________

Notas:

1. Friedrich Katz: “Las rebeliones rurales en el México precortesiano y colonial”, en el libro Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX. Ediciones Era, México 1990, p. 77.

2. John Tutino: “Cambio social agrario y rebelión campesina en el México decimonónico: el caso de Chalco”, en el libro compilado por Friedrich Katz: Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, op. cit., pp. 96-97.