LUZ QUE NO SE APAGA / 343

Conocida como modelo, musa e influencia definitiva para las artes plásticas posteriores a la Revolución, Luz Jiménez (Lus Ximenes) fue muchas cosas, aunque la presencia de su físico (rostro, cuerpo, gestos) baste para garantizarle un lugar en la cultura nacional. Narradora oral y escritora, bordadora, maestra sin licencia, promotora de la cultura nahua, colaboradora de artistas, etnólogos y lingüistas, viene siendo un símbolo de lo nacional al centro de la estimulante primera mitad de nuestro siglo XX.

Jesús Villanueva Hernández, su descendiente directo, refiere lo siguiente: “Julia Jiménez González, mejor conocida como Luciana, Luz, Luz Pérez o doña Luz Jiménez, nació el 28 de enero de 1897 en el entonces municipio de Milpa Alta al sur de la Ciudad de México… La familia, al igual que el resto de la población, hablaba el náhuatl como lengua natal en una variante muy cercana a la que se había hablado en el Valle de México a la llegada de los españoles en el siglo XVI”. De hecho, dicha variante llegaría de manera determinante a Miguel León Portilla, a través del también milpaltense Librado Silva Galeana, sirviendo como columna vertebral de toda la reconstrucción textual del maestro, y por ello de gran influencia entre los escritores nahuas y la academia mexicanista.

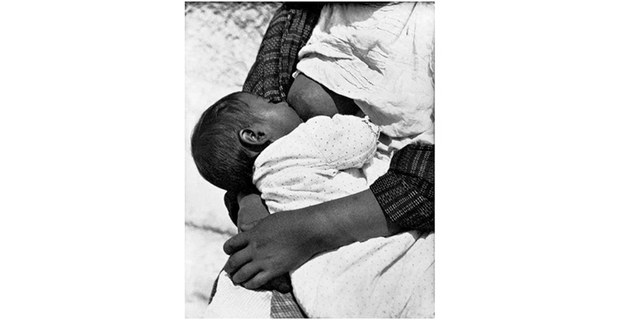

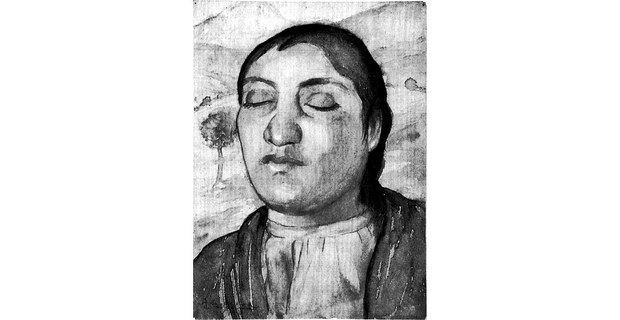

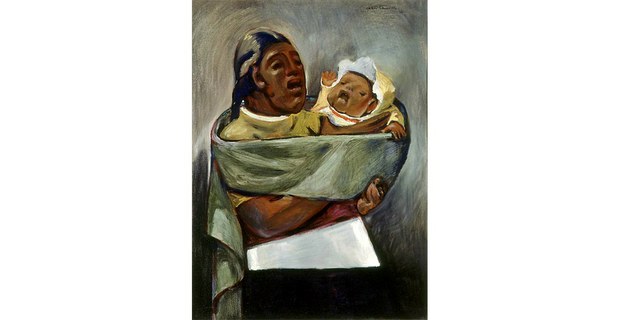

Posó para Diego Rivera, José Clemente Orozco, Jean Charlot, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas, Francisco Díaz de León, Tina Modotti, Luis Ortiz Monasterio, Oliverio Martínez, Tomás Zurián y otros, como Madre Tierra, Malinche, soldadera, campesina, bordadora, una diosa, una india cualquiera. Más que informante, fue colaboradora y muchas veces maestra (aunque no siempre la reconocieran como tal) de Fernando Horcasitas, Anita Brenner, Mariano Silva y Aceves, Robert Barlow, Benjamin Lee Whorf y Rudolf van Zantwijk, entre otros. Ejerció notable influencia cultural en su propia tierra como defensora de la historia y la lengua nahua de Milpán (nombre novohispano de Milpa Alta). Así fue como participó en el Congreso Azteca de 1940.

Al fin de la guerra revolucionaria Luz es adoptada por la naciente escuela mexicana de pintura. Hacia 1920 llega a la Academia de San Carlos. Por entonces Alfredo Ramos Martínez, con apoyo de José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, funda la Escuela Libre de Pintura, primero en Chimalistac y luego en Coyoacán, con Luz convertida en modelo profesional para numerosos artistas. Uno de los primeros, Fernando Leal, la llamaba “la luz de mis ojos”, de donde habría tomado el nombre con que se le conoce. Pronto poblará los primeros murales de Orozco y Rivera en el Colegio de San Ildefonso, lo cual la ubica en el nacimiento mismo del gran muralismo revolucionario. Rivera también la lleva al caballete y a habitar los muros del Palacio Nacional.

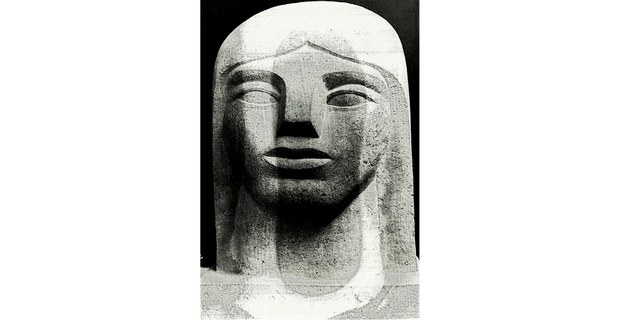

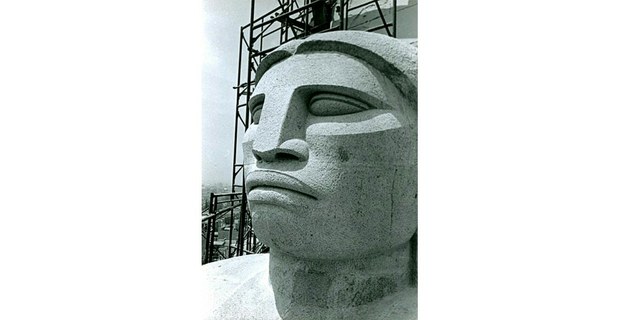

Colegas suyas en el modelaje, desnudas o vestidas, son Nahui Olin, Guadalupe Marín, Tina Modotti, María Asúnsulo y Frida Kahlo, según refiere Jesús Villanueva. El más entusiasta de sus retratistas, el francés Jean Charlot, a quien ella hizo compadre, veía su cuerpo “similar a la corporeidad escultórica de la Coatlicue prehispánica y podía ver en ella una especie de madre tierra”. En fin, como expresa Clementina Battcock, “Luz asumió el tesoro de su cuerpo para ser representado en los espacios públicos del nuevo régimen político”, no para ser “la musa de los muros de San Ildefonso o del caballete plástico; ella era el talento”. La fuente de los cántaros, escultura de Fernández Urbina (1927), es la referencia principal del Parque México en la colonia Condesa. Un año antes había posado como la Malinche para Orozco en la escalinata de San Ildefonso. Oliverio Martínez la elevará a las alturas del Monumento a la Revolución.

Como bordadora y practicante del arte momoxca, en cada pieza “hizo de guías florales, pájaros, gusanos, tierras y corazones, transmitió, que no tradujo, el conocimiento de las generaciones que cuidaron de ella para luego ser una mujer adulta y responsable”, escribe Battcock. Alguna vez exhibidos por Brenner y Charlot, se conservan textiles tejidos por Luz en colecciones particulares. Su técnica y labor en bordados es aquí analizada al detalle por Flor Soledad Hernández Villegas: “A cien años de distancia, quienes incursionamos en el telar de cintura nos identificamos con los retos, vicisitudes y esfuerzo que implica crear piezas únicas”.

Escritora, recolectora de historias e informante, pertenece a la línea de la hoy llamada oralitura. Frecuentemente se omitía su nombre o se le subordinaba al “autor” académico. Le debemos dos libros póstumos de relatos: De Porfirio Díaz a Zapata. Memoria náhuatl de Milpa Alta (1968) y Los cuentos en náhuatl de Luz Jiménez (1979), ambos atribuidos inicialmente a Fernando Horcasitas.

Su condición de mujer, indígena, iletrada, “artesana” y modelo relegó por años a doña Luz al pie de página, a ser referencia secundaria y en todo caso récord Guinness como la más socorrida imagen de “la india” en el arte mexicano, en su mayor parte masculino. Recientes exposiciones, ediciones y conferencias, así como la nueva onda cultural en el “tiempo de mujeres” oficial, abren paso al reconocimiento a esta mujer excepcional, no sólo en su papel de musa, sino como protagonista del renacimiento nahua e indígena en México.

__________

El libro aquí reseñado incluye fotografías y manuscritos del Fondo Documental y Fotográfico dedicado a la artista, así como ilustraciones producto de una convocatoria comunitaria a los jóvenes de Milpa Alta. Las reproducciones de obras plásticas en este número de Ojarasca proceden de Luz Jiménez, símbolo de un pueblo milenario (Conaculta, México, 2000) y de otras fuentes.