POR LOS CAMINOS DE TUMBALÁ (II Y ÚLTIMA PARTE). UN PERFIL DE LA POETA CH’OL JUANA KAREN PEÑATE

Las palabras del profesor se quedaron grabadas en la memoria de la niña: “El lenguaje de dios, el dialecto del demonio”. Un día estival de abril, Juana estuvo cantando en el pequeño solar de su casa, jugó con las mariposas y las flores, se imaginaba que los pétalos de las flores se extendían y de pronto emprendían el vuelo, más allá del sol se alejaban miles de mariposas coloridas; una vez que la niña las despidió con risas, se acercó a doña Bárbara que bordaba una servilleta para tortillas. Juana Karen muy seria le preguntó por la lengua de dios. Hasta el día en que el profesor gritó aquello de las lenguas, Juana creía que todo el mundo hablaba ch’ol, que todos los pueblos que estaban más allá de las montañas hablan el mismo lenguaje que ella. Su madre dejó sobre la mesa la servilleta y la aguja, sonrió con calma y dijo: “Tienes que aprender a hablar kaxlañ ty’añ (palabra mestiza o castellano), es importante hablar con los kaxlanes. Yo no quiero que ustedes se queden viviendo en el ejido, ustedes deberán irse y no falta mucho para eso”. Doña Bárbara miró a su pequeña a los ojos, y tomó de nuevo su trabajo.

Juana Karen entró a la primaria con la firme promesa de aprenderlo todo, le urgía llegar a cuarto grado para después irse a estudiar al pueblo, a Tumbalá. Para desgracia de la niña su nuevo profesor también golpeaba a los niños, cosa que la entristeció mucho. Una mañana cuando los alumnos habían salido a trabajar en los huertos escolares, Juana se sentía tan cansada que se negó a seguir removiendo tierra, se sentó a un lado de un gran árbol que daba mucha sombra, el profesor se acercó y entre gritos en castellano la tomó por la oreja, llevándosela hasta el aula. Esa tarde Juana Karen estuvo como ausente en su casa, con la mente en otra parte, pensaba que probablemente en el pueblo las cosas eran diferentes, que los profesores no se emborrachaban ni gritaban y mucho menos golpeaban a sus alumnos. A pesar de los golpes y jalones de orejas Juana Karen siguió asistiendo a la escuela. De pronto el maestro se empeñó en que los niños y niñas bailaran, a Juana no le gustaba aquello, por lo que rogó a su profesor para que en lugar de bailar le permitiera aprenderse poemas pequeños para recitarlos en los programas escolares, a partir de aquel día Juana Karen se convirtió en la declamadora oficial de la primaria.

Una vez terminado el cuarto grado de primaria, Juana Karen insistió en seguir estudiando. Doña Bárbara solía repetirles a sus hijos: “No quiero que se queden aquí. Vayan a probar destino”. Y a la niña de nueve años le había llegado el momento. Don Pablo y doña Bárbara llevaron a Juana Karen a Tumbalá, la dejaron en la casa de una familia que hablaban ch’ol y tseltal, a la que conocían de un tiempo atrás. A la niña le encantó el pueblo, ver calles pavimentadas, luz eléctrica en las casas, incluso por las noches, el agua entubada, los carros y camionetas de pasaje, las tiendas.

Al concluir los dos años que le faltaban de primaria, Juana Karen se inscribió en la telesecundaria; sin embargo las cosas no caminaron nada bien para ella, sus compañeros la molestaban, le impedían que se sentara en los mesabancos, aquello la desconcertó sobremanera, las preguntas iban y venían en su inquieto cerebro, ahora no tenía a su madre para que la guiara, aquella soledad fue inmensa, por momentos llegó a pensar en abandonar los estudios; sin embargo, su ímpetu por aprender la llevó a pedirles a sus padres que la llevaran a otra escuela. En aquellos años Tumbalá solamente contaba con telesecundaria, por lo que decidieron probar suerte en Tila.

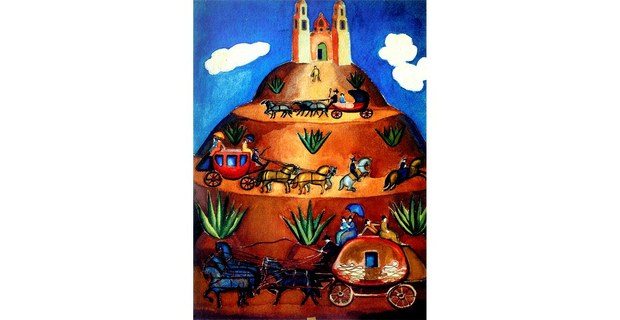

Tila era un pueblo más grande que Tumbalá, sus calles empinadas llamaron mucho la atención de la niña, además había parque y kiosco, muchas más tiendas y un mercado grande y colorido. Se quedó a vivir con una familia amiga de sus padres. El mundo se abría frente a sus ojos como si de una naranja se tratase, del fondo de la fruta surgían luces coloridas, que se confundían con los rayos del sol, y el azul profundo del cielo.

Para Juana Karen todo era novedad: escuchar la lengua ch’ol pero con otra variante y el castellano, la estridente música que salía de las bocinas de las tiendas, la iglesia consagrada al señor de Tila, un Cristo negro muy venerado; pero sobre todo, ahora asistía a la secundaria por la tarde, mientras que en las mañanas salía con una cubeta de plástico o una canasta a recorrer las calles empolvadas del pueblo para vender helados de arroz, palomitas o chicharrones. En la época del corte de café se iba con la familia que la hospedaba a los cafetales de los mestizos y se empleaban para el duro trabajo de la corta. De esta manera la niña ganaba algo de dinero que utilizaba para pagar sus colegiaturas, o simplemente para tener derecho de un techo para dormir o ganarse una tortilla con sal.

La historia del norte de Chiapas y de los ch’oles es imposible sin contemplar el cultivo del café. Gracias a las características propias del bosque tropical y de selva tropical húmeda, los alemanes decidieron, hacia finales del siglo XIX, comenzar a cultivar café en la zona. Así, al norte fueron llegando estadunidenses y alemanes que se dedicaron al cultivo y comercialización del café. Juana Karen se inscribió en la preparatoria, al mismo tiempo siguió trabajando para pagar sus estudios

. La situación en el norte del estado comenzó a complicarse. El primero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió con sus demandas al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La sorpresa fue generalizada, los pobladores de los municipios en los que hizo presencia el EZLN no daban crédito a lo que veían. Salinas había prometido al pueblo mexicano que justamente ese primero de enero México entraría al primer mundo, ya que iniciaba el TLC. Los indígenas chiapanecos, miembros del EZLN, mostraron una realidad muy diferente de la visión de los tecnócratas.

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se crearon y financiaron varios grupos paramilitares, que asolaron a muchas regiones de Chiapas. Juana Karen no estuvo ajena a la violencia desmedida de los paramilitares, ella misma fue testigo de cómo se cometían asesinatos, despojos, quemas de maizales y jacales. Paz y Justicia fue sin duda el grupo paramilitar mejor organizado, sangriento como pocos, lo mismo mataba a niños, viejos y mujeres. El PRI decidió emprender una guerra de baja intensidad, que le permitía al gobierno de Zedillo intervenir como intermediario en las “mesas de negociación por la paz”. Pronto comenzaron a aparecer miles de desplazados, a quienes Paz y Justicia había perseguido y asesinado a los miembros de su comunidad.

En Emiliano Zapata, comunidad donde nació Juana Karen, los paramilitares asesinaron, quemaron jacales y maizales, robaron lo poco que las familias tenían, las ráfagas de cuerno de chivo por las noches y madrugadas eran comunes, las violaciones tumultuarias a jóvenes mujeres se convirtieron en el pan de cada día. Las familias, entre ellas la suya, se tuvieron que desplazar por la violencia desmedida a la cabecera municipal de Tumbalá. En Tila, donde estudiaba Juana, las cosas estaban peores. Tuvo que comenzar a planchar y lavar ropa ajena para recaudar más dinero para ayudar a su familia. En tiempos de conflicto, caminó por horas y días en busca de su familia, desde Tila a Tumbalá, de Tumbalá a Emiliano Zapata. Lloró las cenizas de su casa que la vio recorrer su infancia.

El discurso del EZLN hizo reflexionar a Juana Karen en la necesidad de repensar su ser indígena. Aquellos guerrilleros tenían razón al exigir el reconocimiento y respeto a los pueblos indígenas de México. Los indígenas habían permanecido relegados de la vida política y económica del país. Juana misma había vivido varias experiencias donde se le había tratado con rechazo y racismo. “¿Qué significa ser indígena?”, “¿por qué los kaxlanes los trataban con tanto desprecio?”, “¿por qué los indígenas siempre eran pobres?”. Muchas fueron las preguntas que la asaltaban. Por algún momento se cuestionó si no era preferible aparentar ser una mujer blanca, una kaxlana; pero resolvió enorgullecerse por lo que era: una mujer ch’ol, miembro de un pueblo muy rico culturalmente. Juana tenía el sueño de estudiar una carrera profesional, psicología social o clínica; sin embargo por la situación en la que se encontraban sus familiares, desplazados por la guerra de los paramilitares, no pudo seguir con sus estudios. Ahora tocaba buscar un trabajo que fuera lo suficientemente bien remunerado para seguir apoyando a sus padres y hermanos.

Una amiga le dijo que bien podría concursar para cubrir un interinato de un profesor. La vida y la necesidad la llevaron a enfrentar un nuevo problema que implicaba volver a reflexionar sobre su identidad. El interinato exigía el conocimiento escrito de la lengua ch’ol, Juana Karen lo hablaba muy bien; pero no sabía escribirlo. No se dejó amedrentar y se dirigió a las oficinas del INEA, donde solicitó material para aprender a escribir su lengua. Largas y arduas fueron las noches en las que la joven se empeñó en aprender a escribir en ch’ol. En el desarrollo de aquel ejercicio comprendió que era un idioma complejo, rico lingüísticamente hablando; entendió que al profundizar en las estructuras idiomáticas, en los sonidos de los fonemas, en las formas de conjunción, la aplicación de la glotal y el uso de la sexta vocal no sólo entendía mejor su cosmología, sino que ella misma se inscribía como un sujeto dinámico en el fortalecimiento de su lengua. Desde aquellas noches de estudio se convenció en trabajar por su cultura, por el reconocimiento de su idioma.

Terminada la preparatoria Juana Karen decide regresar a la cabecera municipal de Tumbalá. Pronto recibe la noticia de que había aprobado el examen para cubrir el interinato, por lo que tiene que trasladarse a la comunidad Álvaro Obregón, donde pasará tres meses impartiendo clases en un jardín de niños. La situación de la familia de Juana era muy complicada, el desplazamiento en la que se encontraban le impedía hacerse de una casa o alimentos. Juana Karen consideró que lo más importante en esos momentos era conseguir dónde vivir, ya que se estaban prestando un lugar. Cuando obtuvo su primer cheque por impartir clases, inmediatamente compró un terreno donde lentamente y con muchos esfuerzos logró construir su nueva casa.

Andando el tiempo Juana Karen terminó el interinato, una amiga le contó que el CELALI (Centro de Lengua, Arte y Literatura Indígena), recién creado como un paliativo ante las exigencias del EZLN, estaba requiriendo traductores en lenguas indígenas. Juana Karen no lo pensó dos veces y se trasladó a San Cristóbal de Las Casas. En una de las oficinas de CELALI la recibió Enrique Pérez López, muy interesado en fortalecer a las lenguas indígenas desde el arte. El profe Enrique, como todos lo conocemos, contrató a la joven para desempeñarse como traductora de leyes. Al paso de los meses el profe comenzó a organizar un laboratorio de poesía. Al ver el interés y la disciplina de Juana no dudó en invitarla. El taller se llevaba a cabo en la Escuela de Escritores Jaime Sabines, perteneciente a la SOGEM. Ahí, una mañana soleada, la joven se presentó con mucho nerviosismo, ella no era poeta, no conocía a los demás integrantes del taller, realmente ese era su primer acercamiento serio para aprender a escribir poesía.

Juana Karen conoció ahí a José Antonio Reyes Matamoros, un hombre que se convertiría en un verdadero maestro. En esas reuniones de trabajo, José Antonio hacía hincapié en la necesidad de prepararse, estudiar permanentemente, reivindicar y fortalecer las lenguas indígenas desde una mirada estética que implicaba al mismo tiempo una ética. Ser poeta era algo más que escribir versos, se tiene una responsabilidad con la literatura, y también con la sociedad.

José Antonio tallereaba los textos de Josías Lopez K’ana, Juana Karen Peñate Montejo, Ruperta Bautista Vázquez, Nicolás Huet Bautista y Enrique Pérez López, sin duda un grupo importantísimo para la historia de la literatura chiapaneca y de México. Todos ellos mostraron una disciplina permanente, el rigor y la constancia fue una de sus cualidades. El resultado de ese laboratorio de poesía fue el libro Palabra Conjurada (Cinco voces, cinco cantos), que marcaría el inicio de una nueva etapa para la literatura en lenguas indígenas en Chiapas. Hoy dicho libro es un clásico de obligada lectura para todos los que se interesen en la literatura en lenguas originarias.

La relación entre Juana Karen y José Antonio fue haciéndose cada vez más profunda en la medida que pasaba el tiempo. El Maestro, como todos llamaban a José Antonio, siguió apoyando a la joven en cada uno de sus proyectos literarios. En aquellos años Juana se había inscrito en una universidad privada de San Cristóbal para estudiar la carrera de psicología social. Estaba cursando el quinto semestre cuando una tarde en el café Los Amorosos, lugar al que acudían todos los alumnos de José Antonio, éste la invitó a inscribirse al diplomado en creación literaria que se impartía en la Escuela de Escritores. Juana Karen destacó por su disciplina. No se amedrentaba con las críticas, corregía una y otra vez los textos, hacía las lecturas que se le recomendaban, viajaba todos los fines de semana de Tumbalá a San Cristóbal de Las Casas para asistir a clases, seis horas aproximadamente por caminos insufribles. Durante los meses en los que Juana estudió el diplomado comenzó a trabajar el libro de poemas Mi nombre ya no es silencio, su maestro le había dicho que ya era hora de que escribiera un libro individual y puso manos a la obra.

Muchas fueron las horas que Juana Karen y José Antonio dedicaron a los textos; una vez terminados, El Maestro la instó a participar en el concurso “Pat o’tañ”, convocado por CELALI. Grande fue la alegría de Juana Karen al enterarse de que había ganado el premio. Después comenzaron a trabajar en el libro Corazón de selva. Durante la escritura de ese poemario, Reyes Matamoros enfermó de cáncer. Una semana antes de que El Maestro falleciera en la Ciudad de México, le escribió a Juana diciéndole: “Tendré el alma en paz hasta que este poemario vea la luz”.

Su libro Isoñil Ja’al / Danza de la lluvia la hizo acreedora al Premio de Literaturas Indígenas de América 2020. El acta del jurado integrado por Susana Bautista Cruz y Alejandro Sergio Aguilar apunta: “Es un poemario que exalta el dolorido sentir que deja la muerte, pero también ofrece un guiño cómplice de vida a través de una muy sutil descripción poética. Danza de la lluvia es sin duda una revelación en la poesía escrita en lenguas indígenas”.

La voz de Juana ya no es silencio. Se escucha desde el corazón de la selva hasta perderse en el confín del tiempo. Camina la poeta por las mismas veredas de siempre, avanza por las calles de todos los días, las horas regresan y se fugan en su trajín de espejos repetidos. Observa la iglesia de San Miguel Arcángel y desde lejos la sorprende una voz nítida: “... tienes que probar destino...”. Ella sonríe, sabe que mediante sus poemas ha trascendido cualquier destino.

__________

Para leer la primera parte: https://ojarasca.jornada.com.mx/2025/03/07/por-las-laderas-de-tumbala-2560.html